Verfassungsschutz Suche

Alle Berichte sind durchsuchbar. Mehr über die Suche erfahren.

Treffer auf 10776 Seiten

"kommunistische partei" in den

Verfassungsschutz Trends

- liefen 1978 die Vorbereitungen an. Im September beschloß der Parteivorstand auf seiner 10. Tagung die Einberufung einer Bundesdelegiertenkonferenz nach Saarbrücken

- Deutschen Jugend (FDJ) der DDR, dem sowjetischen Komsomol, dem kommunistischen Weltbund der Demokratischen Jugend (WBDJ) sowie mit anderen kommunistischen Jugendverbänden

- Kommunisten und Faschisten" in der "Berufsverbotspolitik" müsse entgegengewirkt werden. Sprachrohr der DFL) ist die "Deutsche Volkszeitung" (DVZ). Nach dem gemäß

- Parteiengesetzes im Herbst 1978 veröffentlichten Rechenschaftsbericht nahm die DFU 1977 insgesamt 2 511 419,13 DM ein. Davon entfielen

- Jahren bestehende VVN-BdA ist eine der größten kommunistisch beeinflußten Organisationen. Ende 1978 hatte sie im Bundesgebiet rund

- Kommunistischen Bundes (KB) und des Arbeiterbundes für den Wiederaufbau der KPD (AB) bestimmend sind. Anläßlich des Parteitages der Nationaldemokratischen Partei

- Rehabilitation des Nazismus" bundesweit zu gemeinsamen Demonstrationen von Kommunisten und "Demokraten" aufgerufen. Als Höhepunkte der "antifaschistischen Aktionseinheit" wertete

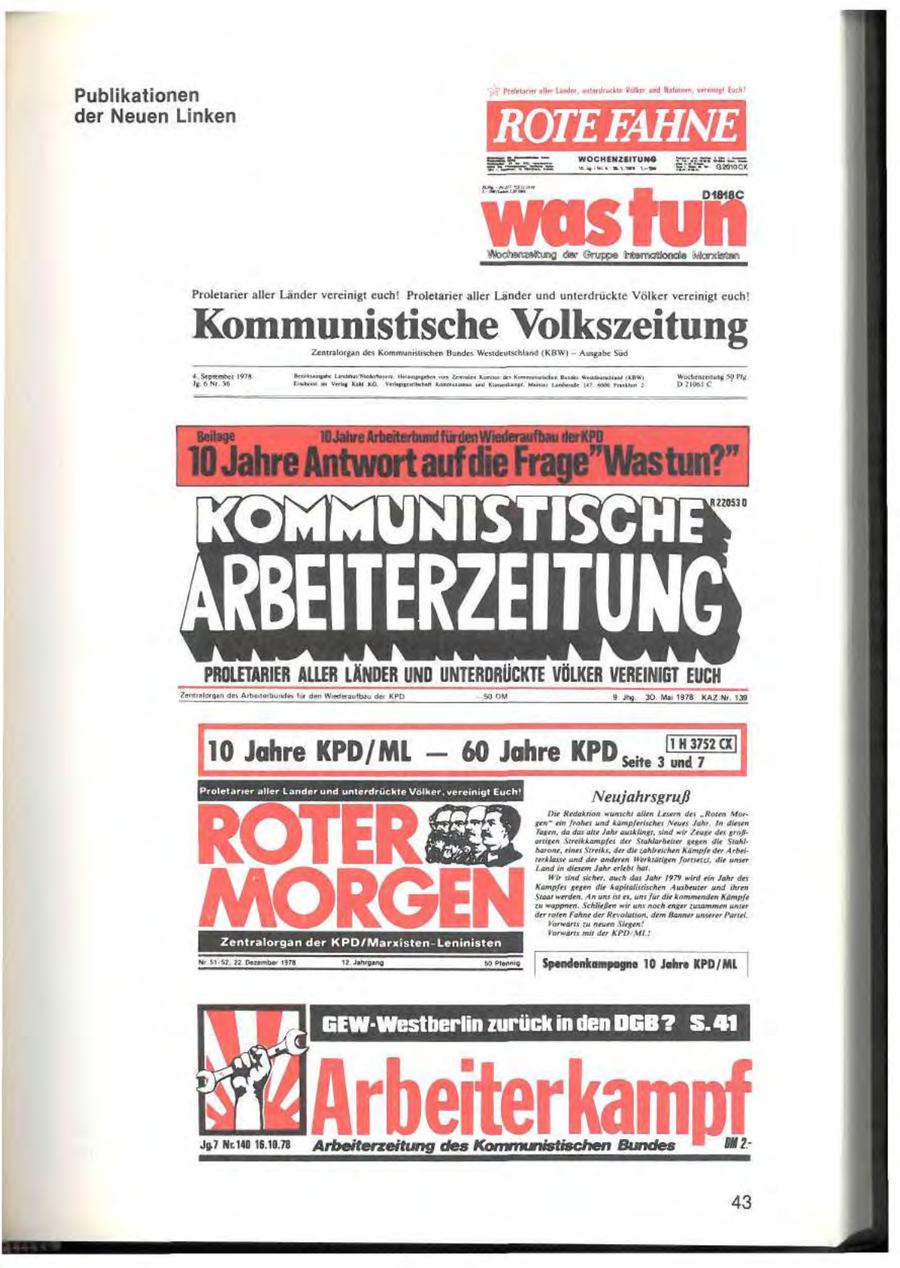

- unterdrückte Völker vereinigt euch! Kommunistische Volkszeitung Zentralorgan des Kommunistischen Bundes Westdeutschland ( K B W ) - Ausgabe Süd ". September 1978 Beilage

- unter der roten Fahne der Revolution, dem Banner unserer Partei. Vorwärts zu neuen Siegen! Vorwärts mit der KPD/ML.' Zentralorgan

- maoistischen Parteien und Parteiansätze (Bünde) die mit Abstand stärkste Kraft. Die bedeutendste maoistische Organisation ist der Kommunistische

- Bund Westdeutschland (KBW). Außerdem gehören zu dieser Gruppierung die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD), die Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML), der Kommunistische

- Bund (KB), der Kommunistische Arbeiterbund Deutschlands (KABD) und der Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD (AB) mit ihren zahlreichen Nebenorganisationen

- chinesische Parteilinie haben sich nur der KBW und die KPD entschieden. Die KPD/ML orientierte sich an den albanischen Kommunisten

- mehrerer örtlicher kommunistischer Bünde im Jahre 1973 entstandene KBW ist die mitgliederstärkste, finanzkräftigste und aktivste maoistische Parteiorganisation in der Bundesrepublik

- ändern. Der KBW vertiefte 1978 seine Beziehungen zur Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). Anfang Dezember 1978 besuchte eine mehrköpfige Delegation

- aber in diesem Bereich nach wie vor der Kommunistische Bund (KB) eine dominierende Stellung einnimmt, waren die Bemühungen

- massive Manipulation der Massen durch die kapitalistischen Parteien" zurück. Obwohl der KBW parlamentarische Regierungssysteme ausdrücklich ablehnt, nutzte er dennoch

- bildendem, kulturellem, sportlichem und militärischem Gebiet ermöglichen. 3.3 Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 3.3.1 Ideologisch-politischer Standort Die KPD wurde

- orthodox-kommunistischen ehemaligen und 1956 aufgelösten KPD gemein. Die neue KPD spielt unter den maoistischen Parteien in der Bundesrepublik Deutschland

- Marxismus-Leninismus chinesischer Prägung und lehnt die orthodoxen Kommunisten (DKP) als "Revisionisten" und "Sozialfaschisten" und die Sowjetunion als "sozialimperialistische Großmacht

- Diktatur des Proletariats als Vorstufe der "klassenlosen kommunistischen Gesellschaft". Der maoistischen Maxime entsprechend, hält die KPD den Umsturz der herrschenden

- Volksmassen" zu schaffen. Nach der auf dem II. Parteitag im Jahre 1977 verabschiedeten Resolution gehören zu den wesentlichen und gemeinsamen

- Korrektur oder Lockerung der Beziehungen der KPD zu der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh). Die KPD dokumentierte erneut ihre Anleh52

- richteten. Anlässe hierzu waren der Besuch des sowjetischen Parteiund Staatschefs Leonid Breschnew im Mai 1978 in der Bundesrepublik Deutschland

- geben. In dem Agitationsblatt behauptete die KPD weiter, daß Kommunisten jede "konstruktive Mitarbeit" in bürgerlichen Parlamenten ablehnten, weil der Kampf

- Aktivitäten des KJVD wurden 1978 nicht mehr festgestellt. Der Kommunistische Studentenverband (KSV) vertritt im Hochschulbereich die Interessen

- mitgliederstärkste Nebenorganisation der KPD. Sie arbeitet nach außen parteipolitisch selbständig mit eigenem Programm und Statut. Ihre ideologische Grundlage

- Liga für ihren "Kampf gegen die politische Unterdrückung". 3.4 Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML) 3.4.1 Ideologisch-politischer Standort Die im Dezember

- Entstellungen der marxistisch-leninistischen Normen und Prinizipien" innerhalb der Partei. Das verabschiedete neue Programm sei nunmehr von den "Einflüssen

- Führung in Peking 1978 zur völligen Abkehr von der Kommunistischen Partei Chinas und zur totalen Hinwendung zur Partei der Arbeit

- Rote Garde kämpft für die Ziele der Kommunistischen Partei. Für den Sturz der kapitalistischen Ausbeuterherrschaft in der Bundesrepublik und Westberlin

- Gewerkschaftsopposition" (RGO) und der "Revolutionären Landvolkbewegung" (RLVB) schließen. 3.5 Kommunistischer Bund (KB) Der KB ist nach seinem Statut ein Zusammenschluß

- kommunistischen Gesellschaftsordnung". In seinem Zentralorgan "Arbeiterkampf" verurteilte der KB die Abrechnung mit den Anhängern der "Viererbande" und die "Schläge gegen

- für zahlreiche Linksextremisten, die sich einer starren dogmatischen Parteilinie nicht unterordnen wollten, attraktiver war als die übrigen Organisationen der Neuen

- Bezeichnungen auf. Ihr publizistisches Organ ist die "Solidarität". 3.6 Kommunistischer Arbeiterbund Deutschlands (KABD) Der zu den maoistischen Gruppierungen zählende KABD

- Regensburg, Schweinfurt und Würzburg. Die Aktivitäten gingen 1978 zurück. Parteiinterne Richtungskämpfe führten zur Abspaltung ganzer Ortsgruppen. Die Mitgliederzahl sank

- Jugendverband Deutschlands" (RJVD) mit seinem Organ "Rebell" und die "Kommunistische Studentengruppe" (KSG). Propaganda und Aktionseinheitsbestrebungen der KSG blieben ohne Erfolg

- Kommunistischen Bundes Westdeutschland (KWB), des Kommunistischen Bundes (KB), der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), des Kommunistischen Arbeiterbundes Deutschland (KABD), der Gruppe

- Begründer dieser kommunistischen Bewegung, Trotzki, vor allem im Gegensatz zu dem von Stalin in der Sowjetunion aufgebauten Parteiund Staatssystem entwickelt

- Stück. Die GIM unterstützte 1978 mit dem Kommunistischen Bund, dem Sozialistischen Büro und anderen Gruppen der Neuen Linken

- bisher von dem Kommunistischen Bund Westdeutschland (KBW), der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), der Kommunistischen Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML

- dargestellt. Im europäischen Ausland wird seit 1973 eine von Kommunisten gesteuerte Kampagne gegen angebliche "Menschenrechtsverletzungen in der Bundesrepublik Deutschland" geführt

- DKPVorsitzende Herbert Mies an alle Regierungen, Parlamente und sozialistischen Parteien Westeuropas eine "Dokumentation über die Praxis der Berufsverbote

- Juli 1976 trafen in Straßburg Delegationen von 15 kommunistischen Parteien aus "kapitalistischen" Ländern Europas zusammen, um über gemeinsame Aktionen gegen

- engsten Beziehungen zu der Bundesrepublik Deutschland von den Kommunisten bei der internationalen Kampagne gegen die Bundesrepublik Deutschland eine führende Rolle

- etwa in Frankreich, Italien und Spanien zwar zahlenmäßig stärkere kommunistische Parteien, die jedoch wegen der auch in ihnen vorhandenen starken

- unmittelbar bedrohlich empfunden werden. Im Gegensatz zu diesen kommunistischen Parteien steht die DKP in bedingungsloser Gefolgschaftstreue und Abhängigkeit gegenüber

- diesen Maßnahmen rückte auch in der Propaganda der kommunistischen Länder der Beschluß der Regierungschefs des Bundes und der Länder

- Wahl von Silvia Gingold, deren Verbeamtung wegen ihrer Parteizugehörigkeit abgelehnt wurde, in den Parteivorstand der DKP beim Mannheimer Parteitag

- einzugrenzen und Erfolge in der Verteidigung des Anspruchs von Kommunisten und anderen Demokraten auf Einstellung in den öffentlichen Dienst durchzusetzen