Verfassungsschutz Suche

Alle Berichte sind durchsuchbar. Mehr über die Suche erfahren.

Treffer auf 10776 Seiten

"kommunistische partei" in den

Verfassungsschutz Trends

- alle Türken erfassen, die in dem Programm der Türkischen Kommunistischen Partei/Marxisten - Leninisten (TKP/ML) ihre Vorstellungen zur Umgestaltung der Verhältnisse

- Beseitigung des politischen Systems in der Türkei zugunsten einer kommunistischen Ordnung im Sinne des Marxismus-Leninismus. Unter den in Bayern

- Föderation Türkischer Sozialisten in Europa (ATTF), die der Türkischen Kommunistischen Partei (TKP) mit dem Exilsitz in Ostberlin nahesteht

- Einstellung von Bewerbern in den öffentlichen Dienst, die extremistischen Parteien oder Qrganisationen angehören bzw. für diese tätig sind, geht

- Initiativkreise gegen die "Berufsverbote" gebildet, die von dem kommunistisch beeinflußten Arbeitsausschuß der zentralen Initiative Weg mit den Berufsverboten in Hamburg

- Kampagne auch international ausgeweitet. Die Hartnäckigkeit, mit der die Kommunisten und ihre "Bündnispartner" immer wieder einzelne Ablehnungsfälle mit verzerrten

- bezeichnend, daß gerade der Personenkreis, der in Parteien und Organisationen aktiv ist, die unsere freiheitliche demokratische Grundordnung ablehnen und bekämpfen

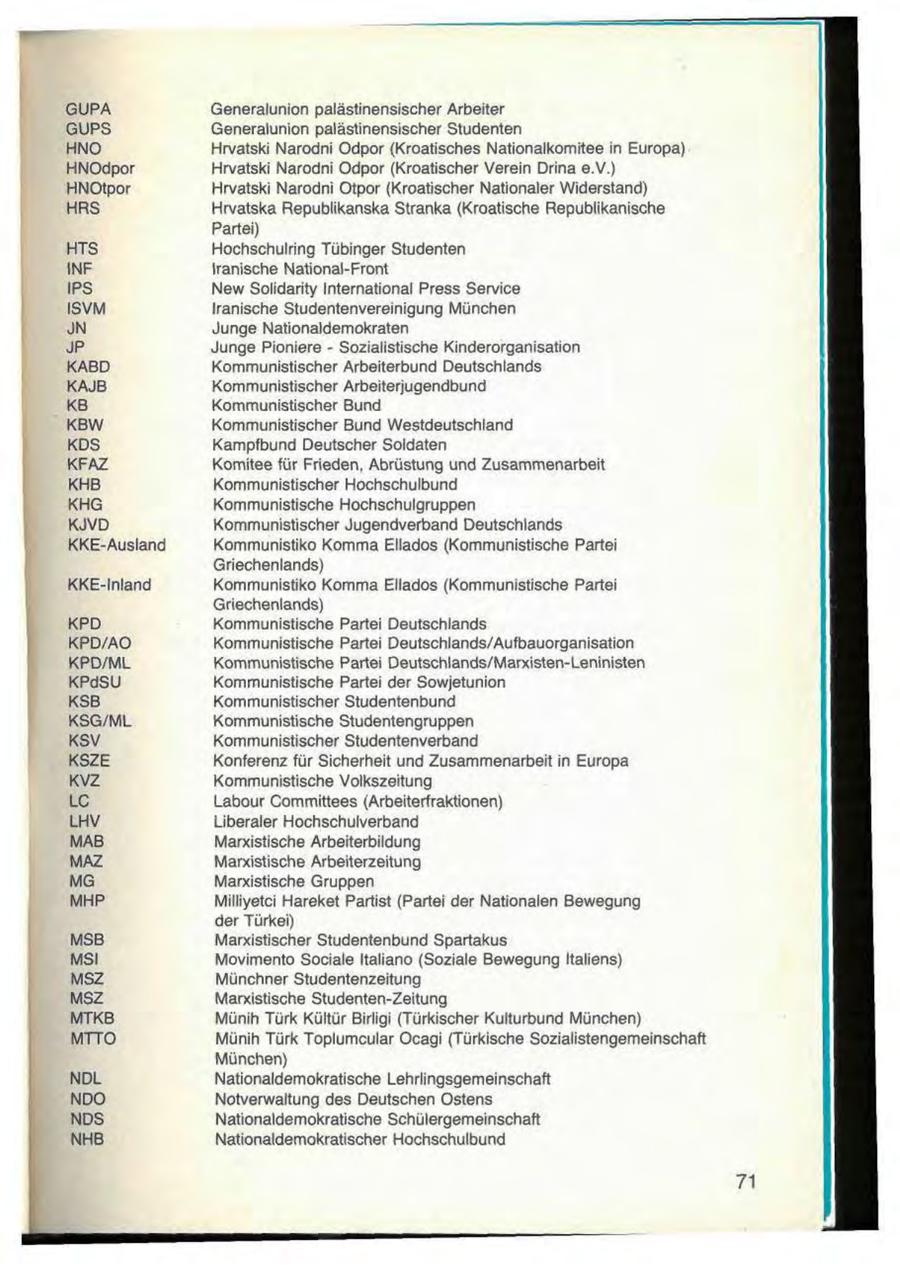

- Kroatischer Nationaler Widerstand) HRS Hrvatska Republikanska Stranka (Kroatische Republikanische Partei) HTS Hochschulring Tübinger Studenten INF Iranische National-Front

- Junge Nationaldemokraten JP Junge Pioniere - Sozialistische Kinderorganisation KABD Kommunistischer Arbeiterbund Deutschlands KAJB Kommunistischer Arbeiterjugendbund KB Kommunistischer Bund KBW Kommunistischer Bund

- KJVD Kommunistischer Jugendverband Deutschlands KKE-Ausland Kommunistiko Komma Ellados (Kommunistische Partei Griechenlands) KKE-Inland Kommunistiko Komma Ellados (Kommunistische Partei Griechenlands

- Kommunistische Partei Deutschlands KPD/AO Kommunistische Partei Deutschlands/Aufbauorganisation KPD/ML Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten KPdSU Kommunistische Partei der Sowjetunion KSB Kommunistischer Studentenbund KSG/ML

- KSZE Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa KVZ Kommunistische Volkszeitung LC Labour Committees (Arbeiterfraktionen) LHV Liberaler Hochschulverband MAB Marxistische

- Marxistische Arbeiterzeitung MG Marxistische Gruppen MHP Milliyetci Hareket Partist (Partei der Nationalen Bewegung der Türkei) MSB Marxistischer Studentenbund Spartakus

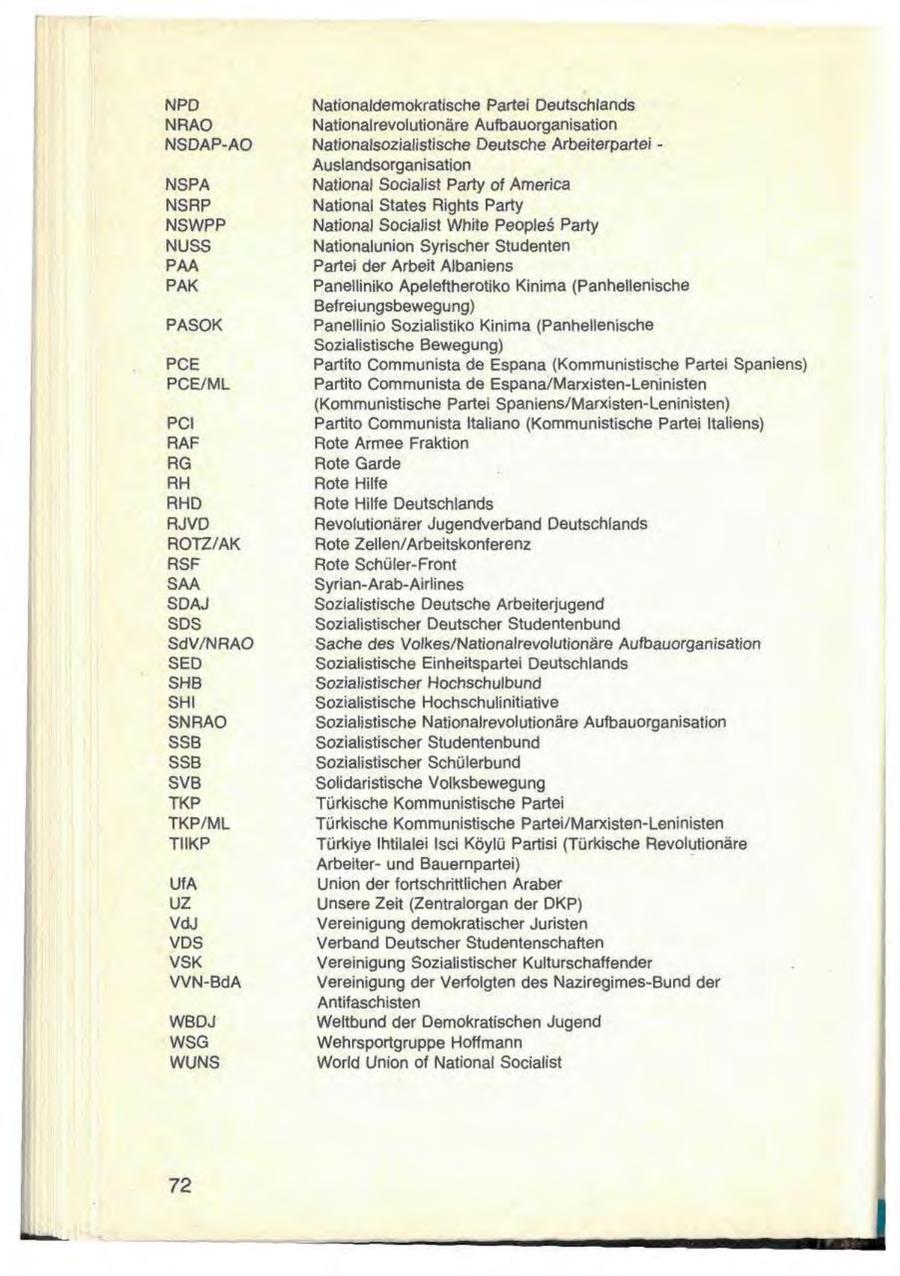

- Socialist White Peoples Party NUSS Nationalunion Syrischer Studenten PAA Partei der Arbeit Albaniens PAK Panelliniko Apeleftherotiko Kinima (Panhellenische Befreiungsbewegung) PASOK

- Kinima (Panhellenische Sozialistische Bewegung) PCE Partito Communista de Espana (Kommunistische Partei Spaniens) PCE/ML Partito Communista de Espana/Marxisten-Leninisten (Kommunistische Partei Spaniens/Marxisten-Leninisten

- Partito Communista Italiano (Kommunistische Partei Italiens) RAF Rote Armee Fraktion RG Rote Garde RH Rote Hilfe RHD Rote Hilfe Deutschlands

- Studentenbund SSB Sozialistischer Schülerbund SVB Solidaristische Volksbewegung TKP Türkische Kommunistische Partei TKP/ML Türkische Kommunistische Partei/Marxisten-Leninisten TIIKP Türkiye Ihtilalei Isci Köylü

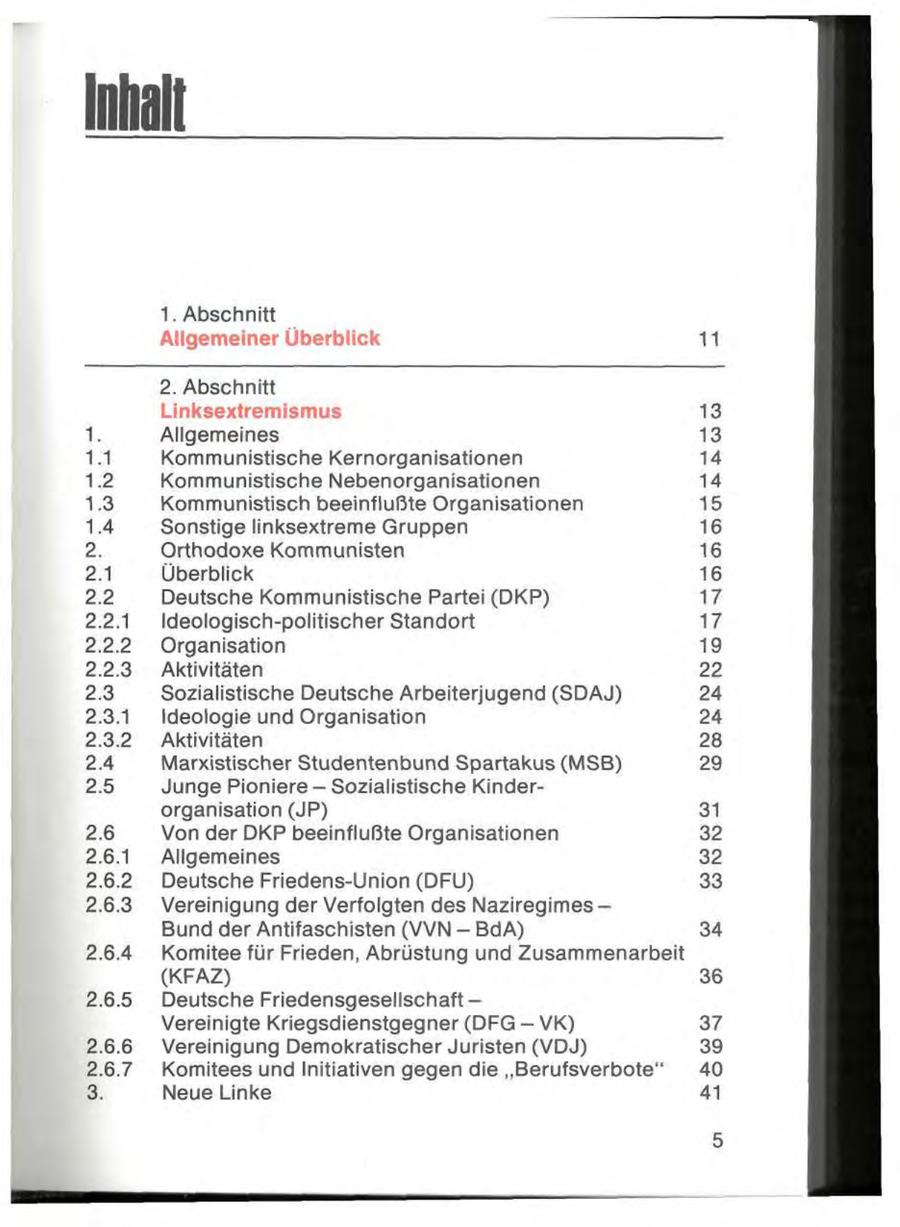

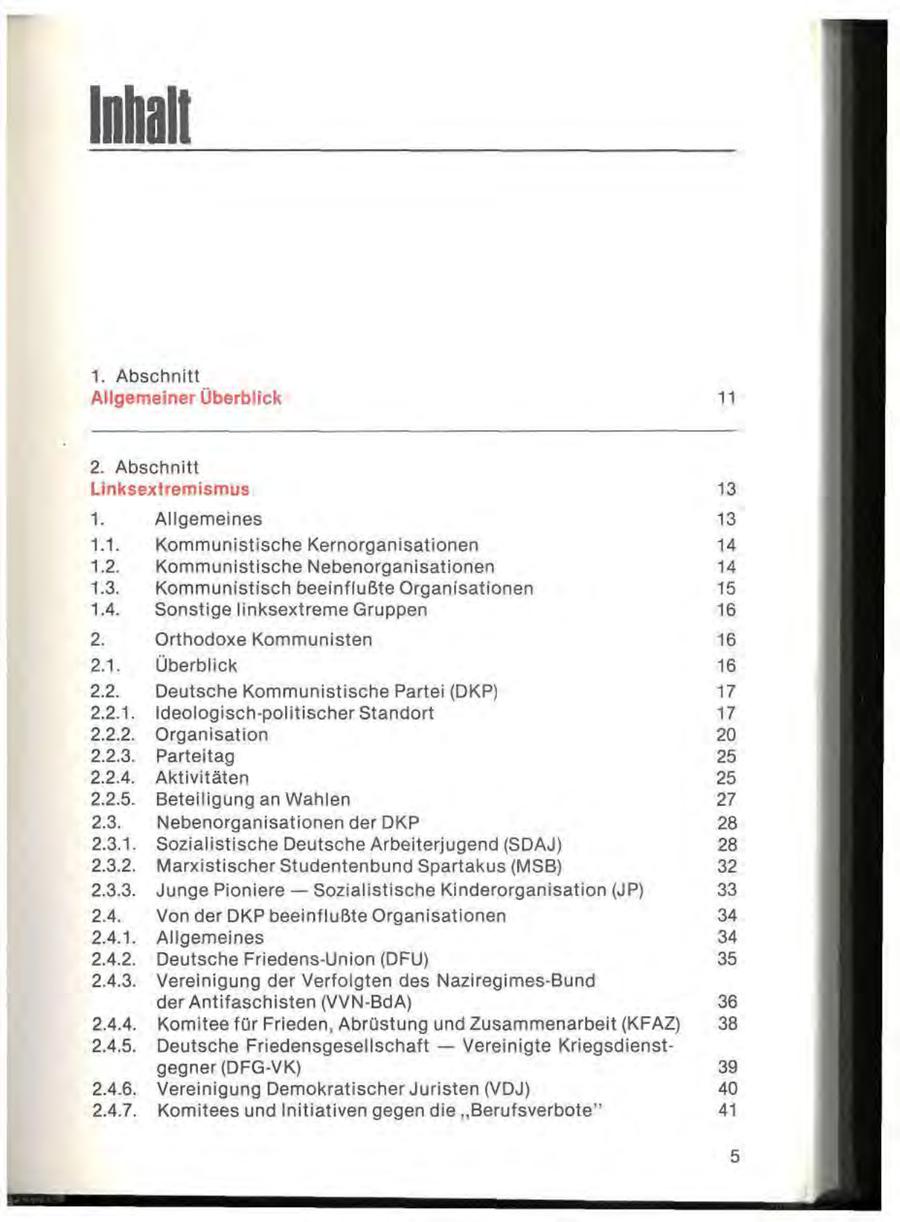

- Orthodoxe Kommunisten 16 2.1 Überblick 16 2.2 Deutsche Kommunistische Partei (DKP) 17 2.2.1 Ideologisch-politischer Standort 17 2.2.2 Organisation

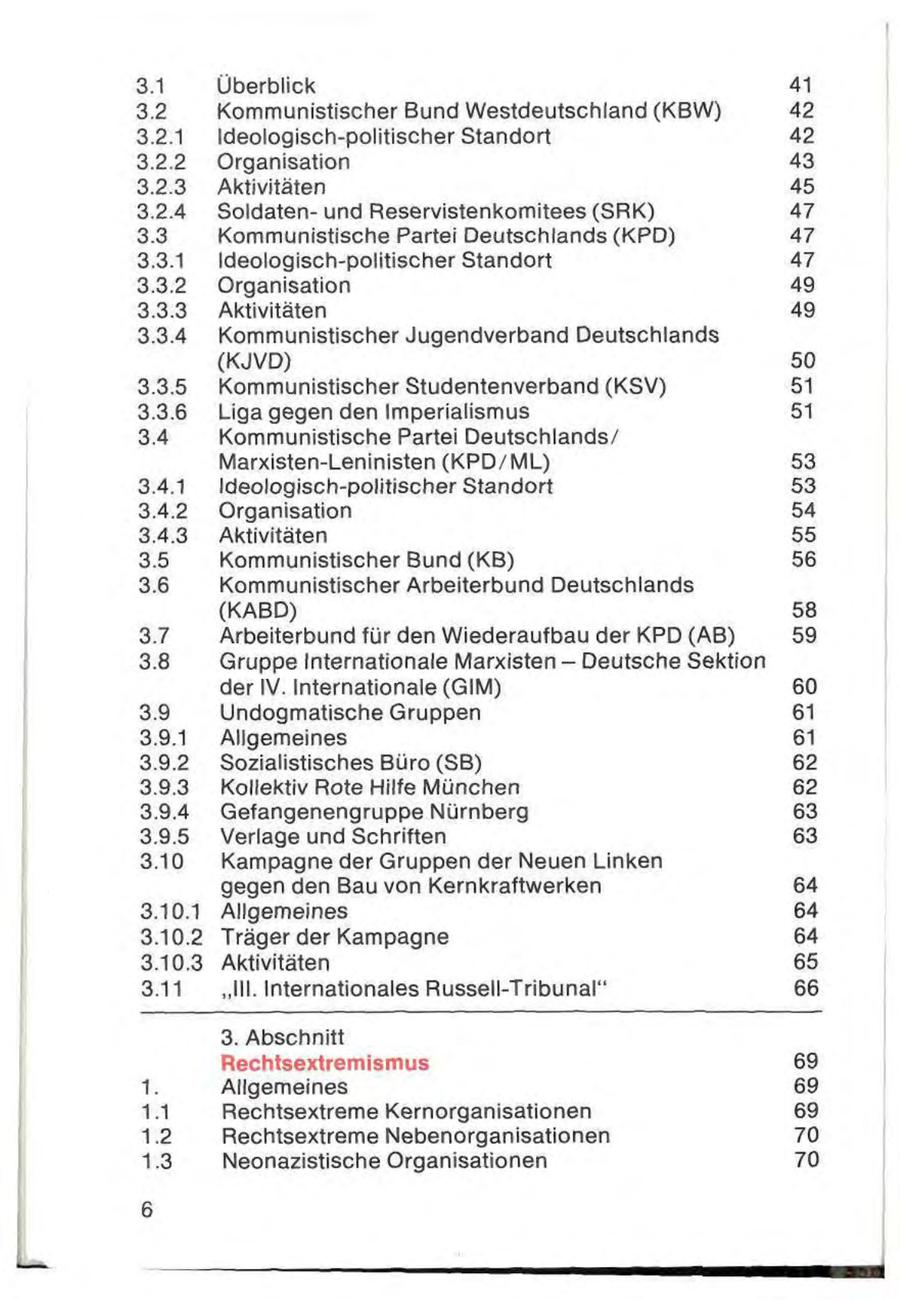

- Aktivitäten 45 3.2.4 Soldatenund Reservistenkomitees (SRK) 47 3.3 Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 47 3.3.1 Ideologisch-politischer Standort 47 3.3.2 Organisation

- Liga gegen den Imperialismus 51 3.4 Kommunistische Partei Deutschlands/ Marxisten-Leninisten (KPD/ML) 53 3.4.1 Ideologisch-politischer Standort 53 3.4.2 Organisation

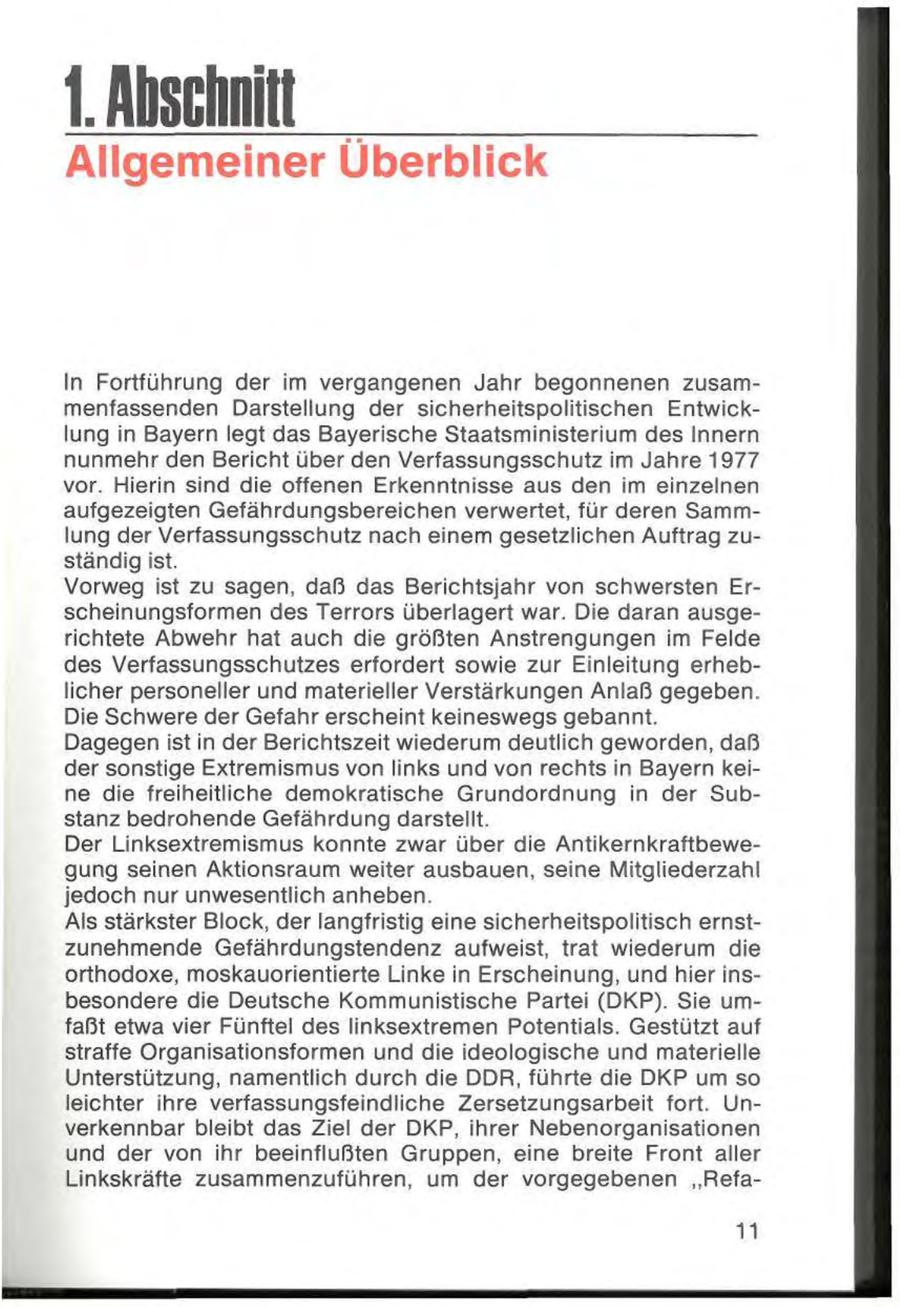

- moskauorientierte Linke in Erscheinung, und hier insbesondere die Deutsche Kommunistische Partei (DKP). Sie umfaßt etwa vier Fünftel des linksextremen Potentials

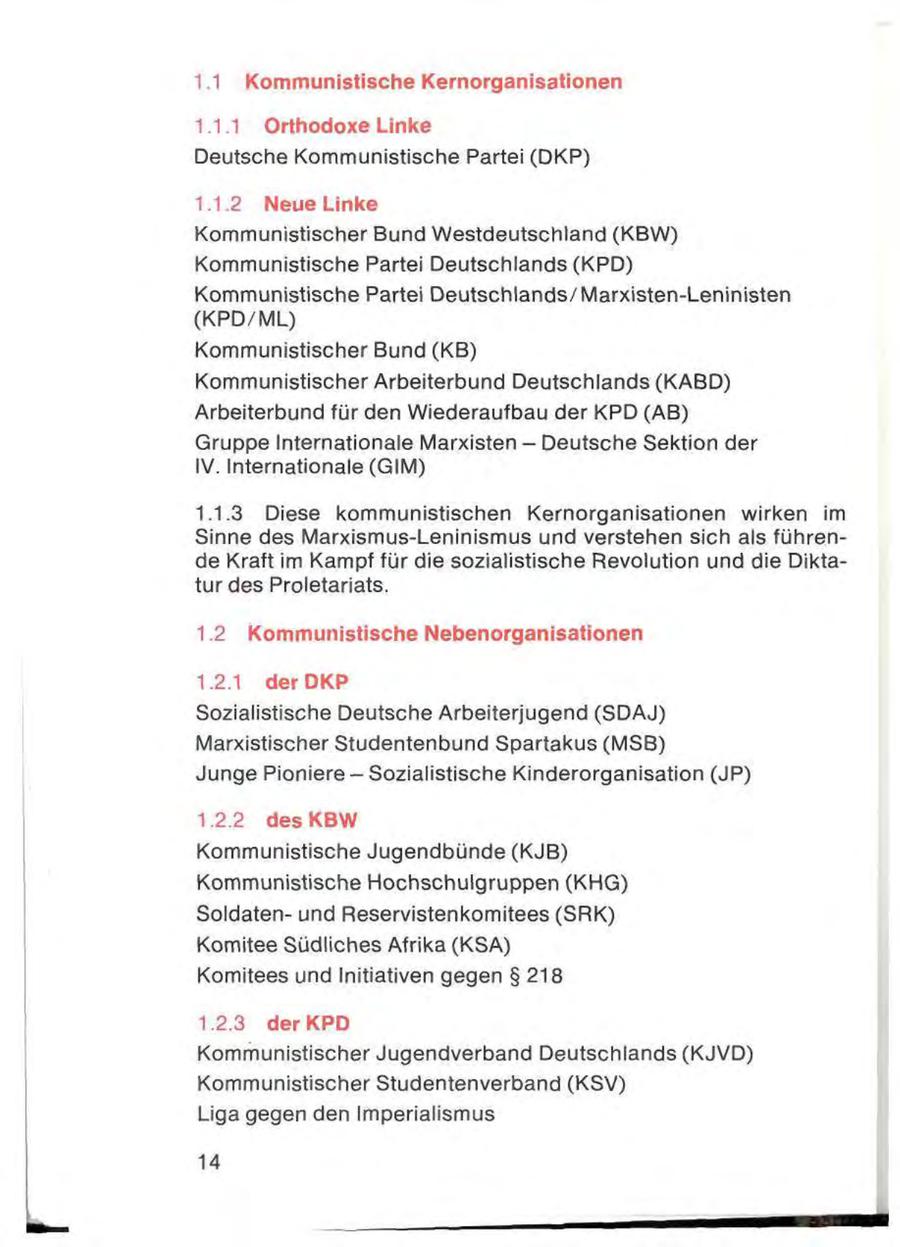

- Kommunistische Kernorganisationen 1.1.1 Orthodoxe Linke Deutsche Kommunistische Partei (DKP) 1.1.2 Neue Linke Kommunistischer Bund Westdeutschland (KBW) Kommunistische Partei Deutschlands

- Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML) Kommunistischer Bund (KB) Kommunistischer Arbeiterbund Deutschlands (KABD) Arbeiterbund für den Wiederaufbau der KPD (AB) Gruppe Internationale

- folgen bedingungslos der ideologischen und politischen Linie der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands

- Bayern werden die orthodoxen Kommunisten von der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) und deren Nebenorganisationen, der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ

- Jungen Pionieren - Sozialistische Kinderorganisation (JP) sowie mit Einschränkungen von kommunistisch beeinflußten Organisationen vertreten. Sie bilden einen festgefügten Block, haben eine

- Hochschulbund (SHB) sowie Komitees gegen die "Berufsverbote". 2.2 Deutsche Kommunistische Partei (DKP) 2.2.1 Ideologisch-politischer Standort Die am 26. September

- anstelle der im Jahre 1956 vom Bundesverfassungsgericht verbotenen Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) gegründete DKP nimmt für sich die politische Führung

- orthodoxen Kommunisten in Anspruch. Sie blieb auch 1977 mit Abstand die stärkste extreme Partei und folgte in allen

- ideologischen und politischen Fragen bedingungsund kritiklos der Linie der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (KPdSU) und der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch17

- lands (SED) der DDR. Im Gegensatz zu anderen westlichen kommunistischen Parteien lehnt sie es ab, die Ideologie des Marxismus-Leninismus

- sowjetischen Linie, insbesondere den "antisowjetischen, entspannungsfeindlichen" Kurs der chinesischen Kommunisten. Die DKP blieb auch 1977 ihren verfassungsfeindlichen Zielsetzungen treu

- ergibt sich vor allem aus dem Entwurf ihres neuen Parteiprogramms, den der DKP-Parteivorstand auf seiner 7. Tagung

- jedoch auf erhebliche Zuwendungen angewiesen, um ihren aufwendigen Parteiapparat unterhalten und die zahlreichen Veranstaltungen, Aktionen, Wahlkämpfe sowie die umfangreiche publizistische

- West-Handel. Sie stützen sich dabei auf ein Netz kommunistisch gelenkter Firmen, die durch ihre Geschäftspraktiken unter Ausnutzung

- West-Handel gegebenen Möglichkeiten zusätzliche Gewinne erzielen, die letztlich kommunistischen Aktivitäten zugute kommen. Die "Hausdruckerei" der DKP ist die Plambeck

- zurück. Für die innerparteiliche Arbeit gab der DKP-Parteivorstand Anfang des Jahres 1977 eine zweite überarbeitete Auflage des "Leitfadens für

- Funktionen vorgesehen sind, werden nach wie vor an der parteieigenen "Karl-Liebknecht-Schule" in Essen ausgebildet, während bereits tätige Funktionäre

- Forderung nach Entspannung und Abrüstung, die in die internationale kommunistische Agitation gegen den Bau der Neutronenbombe durch die USA einmündete

- werde. In Bayern stellte die DKP schon frühzeitig ihre Parteiund Öffentlichkeitsarbeit auf die Kommunalwahlen am 5. März

- Freien Deutschen Jugend (FDJ) der DDR, dem kommunistischen Weltbund der Demokrati24

- Orthodoxe Kommunisten 16 2.1. Überblick 16 2.2. Deutsche Kommunistische Partei (DKP) 17 2.2.1. Ideologisch-politischer Standort 17 2.2.2. Organisation

- kommunistischer und prokommunistischer Organisationen teil. Die Grüße der DKP überbrachte deren Vorsitzender Herbert Mies, der die freundschaftliche Verbundenheit seiner Partei

- Spartakus hielt auch im Berichtsjahr die engen Kontakte zu kommunistischen Jugendund Studentenorganisationen

- Konfrontation zu machen. Nach dem gemäß SS 23 Parteiengesetz im Herbst 1977 veröffentlichten Rechenschaftsbericht nahm die DFL) 1976 insgesamt

- Jahren bestehende VVN - BdA ist eine der größten kommunistisch beeinflußten Organisationen. Ende 1977 hatte sie im Bundesgebiet etwas über

- schon in den letzten Jahren an der orthodox-kommunistischen Kampagne gegen die staatlichen Maßnahmen zur Fernhaltung von Extremisten

- etwa 1300 Personen teilnahmen, darunter eine Abordnung des DKP-Parteivorstandes sowie Vertreter des SDAJLandesvorstandes Hessen

- Parteivorsitzende Herbert Mies, der Vizepräsident des internationalen prokommunistischen Dachverbandes Federation Internationale des Resistants und kommunistische Abgeordnete der Französischen Nationalversammlung Pierre

- sich rund 1200 Personen beteiligten, darunter Anhänger der Deutschen Kommunistischen Partei (DKP), der Sozialistischen Deutschen Arbeiterjugend (SDAJ), des Marxistischen Studenten40

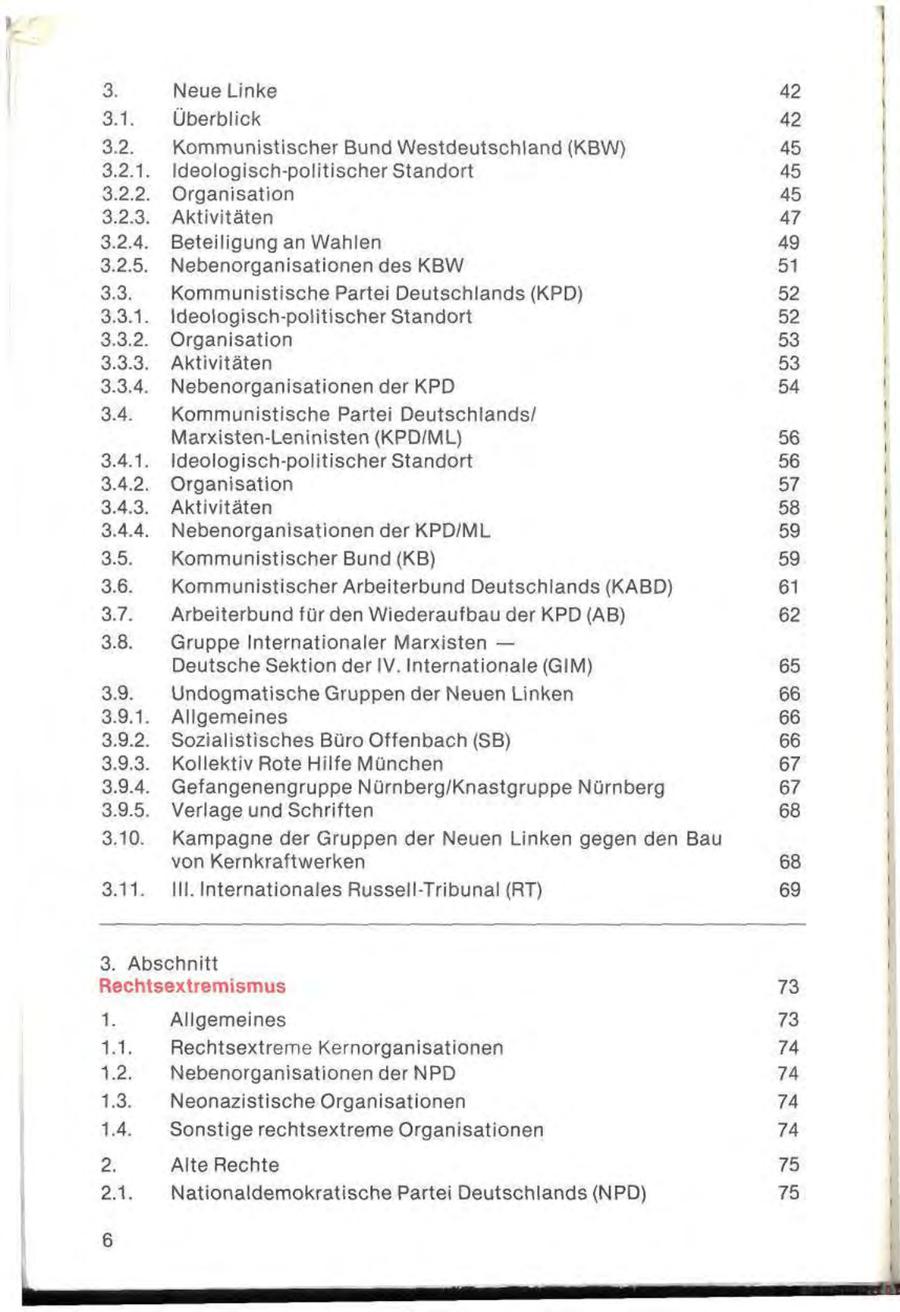

- Wahlen 49 3.2.5. Nebenorganisationen des KBW 51 3.3. Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 52 3.3.1. Ideologisch-politischer Standort 52 3.3.2. Organisation

- Aktivitäten 53 3.3.4. Nebenorganisationen der KPD 54 3.4. Kommunistische Partei Deutschlands/ Marxisten-Leninisten (KPD/ML) 56 3.4.1. Ideologisch-politischer Standort

- Aktivitäten 58 3.4.4. Nebenorganisationen der KPD/ML 59 3.5. Kommunistischer Bund (KB) 59 3.6. Kommunistischer Arbeiterbund Deutschlands (KABD) 61 3.7. Arbeiterbund

- rechtsextreme Organisationen 74 2. Alte Rechte 75 2.1. Nationaldemokratische Partei Deutschlands

- bundes Spartakus (MSB), der Vereinigung Demokratischer Juristen (VDJ), der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD), des Kommunistischen Bundes Westdeutschland