Verfassungsschutz Suche

Alle Berichte sind durchsuchbar. Mehr über die Suche erfahren.

Treffer auf 10776 Seiten

"kommunistische partei" in den

Verfassungsschutz Trends

- Anschein zu erwecken, KPD und DKP seien zwei Parteien. Die Kommunisten wollen damit erreichen, daß sie in Gestalt

- Vorbereitungsberatungen für die Weltkonferenz der kommunistischen Parteien teilgenommen hatten, entsandte die KPD Delegationen * zum V. Parteitag der "Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei

- dieser Funktion wurde er von kommunistischer Seite auch öffentlich genannt. Zum Jahreswechsel nahm er im Sowjetsektor Berlins als Vertreter

- fortsetzen, was sowohl *) Sie nennt sich seit dem außerordentlichen Parteitag im Februar 1969: "Sozialistische Einheitspartei Westberlins

- ungestörte Verteilen von Agitationsmaterial führten zu wachsender Selbstsicherheit der Partei und ihrer Mitglieder. Die 1968 begonnene Bildung von "Ordner-Gruppen

- wirren Zielen und militanten Kampfmethoden identifiziert zu werden. Die kommunistischen Hilfsorganisationen in Berlin (West), vor allem die FDJ (Freie Deutsche

- Kommunistische Partei Deutschlands I MarxistenLeninisten" (KPD/ML) Ende Dezember 1967 hatten sich in Hamburg auf Initiative des ehemaligen KPD-Funktionärs

- langjährigen Chefredakteurs der kommunistischen Wochenzeitung "Blink füer", Ernst A u s t , einige Mao-Anhänger zur "Gruppe Roter Morgen", einer

- Ziel der Gründung einer deutschen revolutionären marxistisch-leninistischen Partei" zu koordinieren. Die "Freie Sozialistische Partei" (Sitz Niederschelder! hütte/Sieg), eine

- Wahrheit" ein und übernahm Austs Flugschrift "Roter Morgen" als "Parteiorgan". Auch die pro-chinesischen Gruppen in Mannheim, Karlsruhe, Köln

- Hamburg mit seinen wenigen Anhängern die "Kommunistische Partei Deutsch! lands/Marxisten-Leninisten" (KPD/ML). 33 "Delegierte" beschlossen eine "Programmatische Erklärung zur nationalen

- Kommunisten im SDS und in den kommunistischen Hilfsorganisationen getragen. Um die wahlund parteienrechtlichen Voraussetzungen zu erfüllen, gründete das "Aktionsund Wahlbündnis

- Aktion Demokratischer Fortschritt" (ADF). Die Kommunisten betrieben die Gründung nach der Devise "Partei soviel wie nötig -- Bündnis soviel

- möglich". Von den 55 Mitgliedern des Parteivorstandes sind über die Hälfte Kommunisten oder führende Funktionäre kommunistischer Hilfsorganisationen. Politik und Tätigkeit

- Personen erschienen. Werbung unter Sozialdemokraten Mehrfach unternahmen die Kommunisten im Jahre 1968 den Versuch, sich der SPD als Partner anzubieten

- Beobachter am SPD-Parteitag im März 1968 in Nürnberg teil, um die Bereitschaft der Kommunisten zu einer "Zusammenarbeit" zu demonstrieren

- Sozialdemokraten ins Gespräch zu kommen. Der Bundesausschuß dieser Partei verbreitete im Dezember 1968 in hoher Auflage einen Brief

- Gespräch mit der SPD. In Wirklichkeit ging es den Kommunisten jedoch nicht darum, sich mit der SPD zu verständigen

- dieser Partei auszuüben mit dem Ziel, diese zur Änderung ihrer Politik zu bewegen. Darüber hinaus intensivierten die Kommunisten ihre Versuche

- Bundesgebiet eingereiste SED-Funktionäre suchten Gespräche mit Parteitagsdelegierten. Sie wollten dadurch oppositionelle Strömungen in der SPD fördern und vor allem

- Namen wurden in der kommunistischen Presse veröffentlicht. Die Sozialdemokraten wurden aufgefordert, diese Abgeordneten aus den Parteigremien abzuwählen und ihre Kandidatur

- Gewerkschaftskreisen Auf der gleichen Linie lagen die Bemühungen der Kommunisten, die im Deutschen Gewerkschaftsbund zusammengeschlossenen Gewerkschaften zu einem "klassenkämpferischen" Verhalten

- tungen demokratischer Gruppen (Jugendorganisationen, Sportgruppen, Parteien, Gewerkschaften, kirchliche Kreise u. a.). Die übrigen 1 054 (= 60%) reisten meist

- Antiautoritäre", Maoisten u. a.). Die führenden SDAJ-Funktionäre sind Kommunisten. Nach ihrer Verbandssatzung, ihrem "Aktionsprogramm" und ihrem Gründungsappell will

- Ende des Jahres 1968 angewiesen, ihre Berichterstattung "parteilicher" zu gestalten. f) Kommunistische Schriften Wie in den vergangenen Jahren bedienten sich

- seit dem 21. August 1968 die erfolglosen Anstrengungen der Kommunisten, vor der Öffentlichkeit, aber auch vor ihren eigenen Mitgliedern

- gegen den "Neonazismus" in der Bundesrepublik. Sie erklärte, die Partei sei gegründet worden ,um der "bedrohlichen Rechtsentwicklung" entgegenzutreten. Sowohl

- Sowjetunion und ihrer Verbündeten führte in den deutschen kommunistischen Parteien, in den von ihnen beeinflußten Gruppen und in Kreisen

- insgeheim gehegten Bedenken nicht zu äußern oder aus Parteitreue die offizielle Politik der KPD-Führung zu vertreten. Alle waren sich

- CSSR einen schweren Rückschlag erleiden werde. Die Reaktion der kommunistischen Hilfsorganisationen hatte eines gemeinsam: Während viele von ihnen nur zögernd

- Sowjetunion übten. Wegen der Intervention kam es in einigen kommunistischen Hilfsorganisationen zu Auseinandersetzungen. In der DFL) entstand eine Krise

- Partei. Selbst in der SDAJ wurde die Intervention hier und da kritisiert. Die linientreuen Kommunisten konnten die Differenzen zwar nicht

- angehören oder von ihm hierzu angeregt wurden. Den Kommunisten, die sich zunächst zurückgehalten hatten, gelang es, in einigen Clubs Einfluß

- Deshalb forderte er die Mitglieder der SPD auf, die Parteiführung öffentlich zu kritisieren, die innerparteiliche Opposition zu organisieren und sich

- tätig sind. III. Ziele kommunistischer Nachrichtendienste Als besondere Ausspähungsziele kommunistischer Nachrichtendienste wurden im Jahre 1968 wieder militärische Einrichtungen der Bundeswehr

- Forschungseinrichtungen (besonders der Kernforschung) sowie Ministerien und politische Parteien festgestellt. Bei den sowjetischen Nachrichtendiensten wurde insbesondere das Interesse

- Navigationsgeräte sind Beispiele dafür. Auch ein verstärktes Bemühen der kommunistischen Nachrichtendienste (insbesondere der SBZ-ND), qualifizierte Personen in der Bundesrepublik

- Agenten Einfluß ausüben zu können (z. B. in politischen Parteien, Behörden

- Entwicklung anzupassen sucht. Mit Hilfe der neuen Parteiorganisation wird es den Kommunisten möglich sein, ihre Tätigkeit zu erweitern

- Wahlen beteiligen. Viele ihrer Mitglieder betätigen sich im Parteiauftrag -- unbehindert -- in den Gewerkschaften, wo sie vor allem für eine radikale

- ansehen. Die DKP-Führung hat erkannt, daß die neugebildete Partei wenig Aussicht hat, den Bundestagswahlkampf 1969 erfolgreich zu bestehen

- Wahlpartei "Aktion Demokratischer Fortschritt" (ADF) gebildet. Obwohl die Kommunisten hoffen, auf diese Weise Stimmen oppositioneller Sozialdemokraten, anderer sozialistischer Gruppen

- Auftreten der "Neuen Linken", die Gründung einer "neuen" kommunistischen Partei und der "Aktion Demokratischer Fortschritt", das Weiterbestehen anderer kommunistischer Hilfsorganisationen

- auch 1968 das bevorzugte Ausspähungsziel östlicher Nachrichtendienste. Das Interesse kommunistischer, insbesondere sowjetzonaler Spione, galt vorwiegend militärischen, politischen und wirtschaftlichen Objekten

- Parteien Zugang zu schutzwürdigen Informationen haben. Aber nicht nur Personen, die bereits in sicherheitsempfindlichen Objekten arbeiteten, waren Zielobjekt kommunistischer Anwerbungsversuche

- Ziele der deutschen Kommunisten 51--53 2. Parteipolitische Bestrebungen der Kommunisten . 53-66 a) Arbeit

- Gründung der DKP . . . 54-58 b) "Deutsche Kommunistische Partei" (DKP) . . . 58-62 c) Arbeit der KPD nach der Gründung

- West-Berlin" 64-65 e) "Kommunistische Partei Deutschlands/MarxistenLeninisten" (KPD/ML) 66 3. Methoden kommunistischer Politik 67-81 a) Bündnispolitik

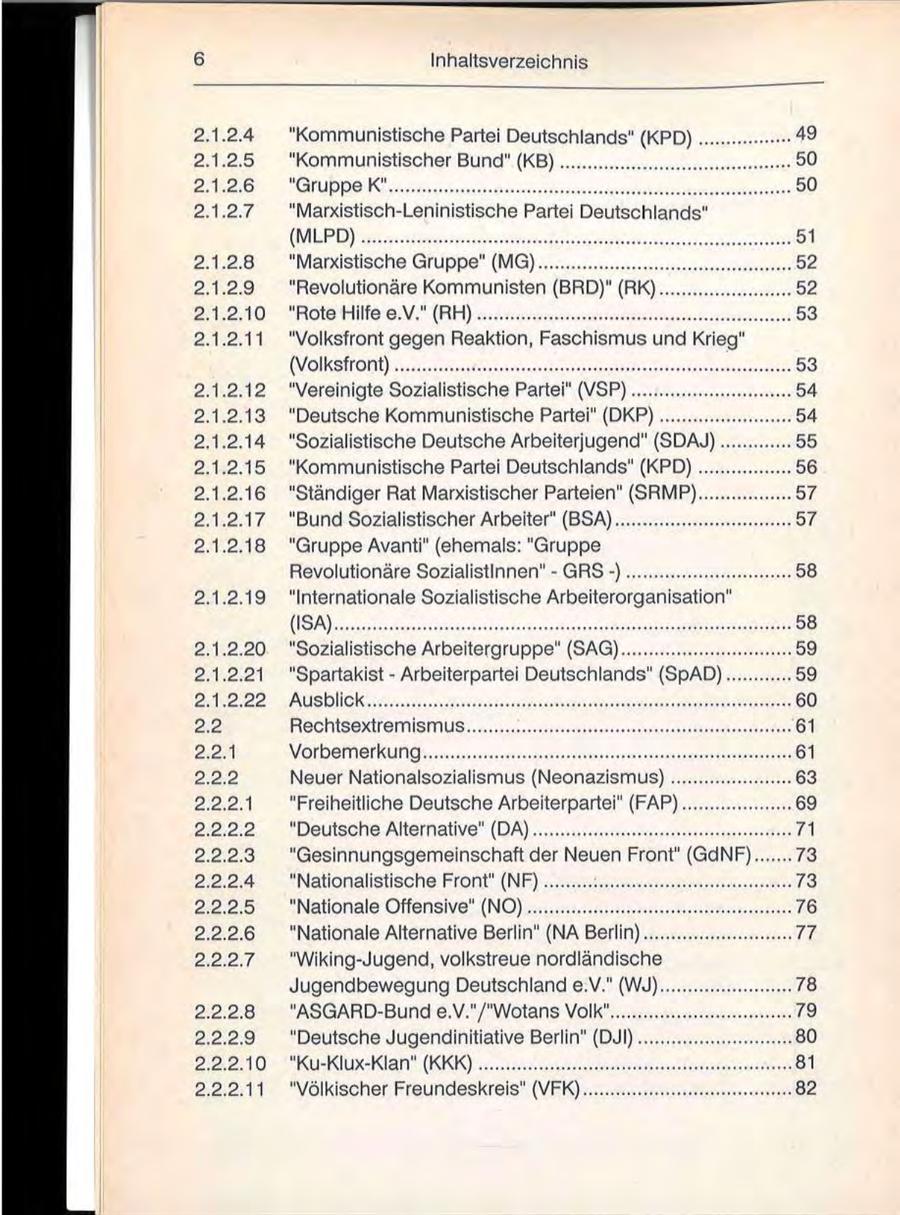

- Inhaltsverzeichnis 49 2.1.2.4 "Kommunistische Partei Deutschlands" (KPD) 2.1.2.5 "Kommunistischer Bund" (KB) 50 2.1.2.6 "Gruppe K" 50 2.1.2.7 "Marxistisch-Leninistische Partei

- MLPD) 51 2.1.2.8 "Marxistische Gruppe" (MG) 52 2.1.2.9 "Revolutionäre Kommunisten (BRD)" (RK) 52 2.1.2.10 "Rote Hilfe

- Vereinigte Sozialistische Partei" (VSP) 54 2.1.2.13 "Deutsche Kommunistische Partei" (DKP) 54 2.1.2.14 "Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend" (SDAJ) 55 2.1.2.15 "Kommunistische Partei

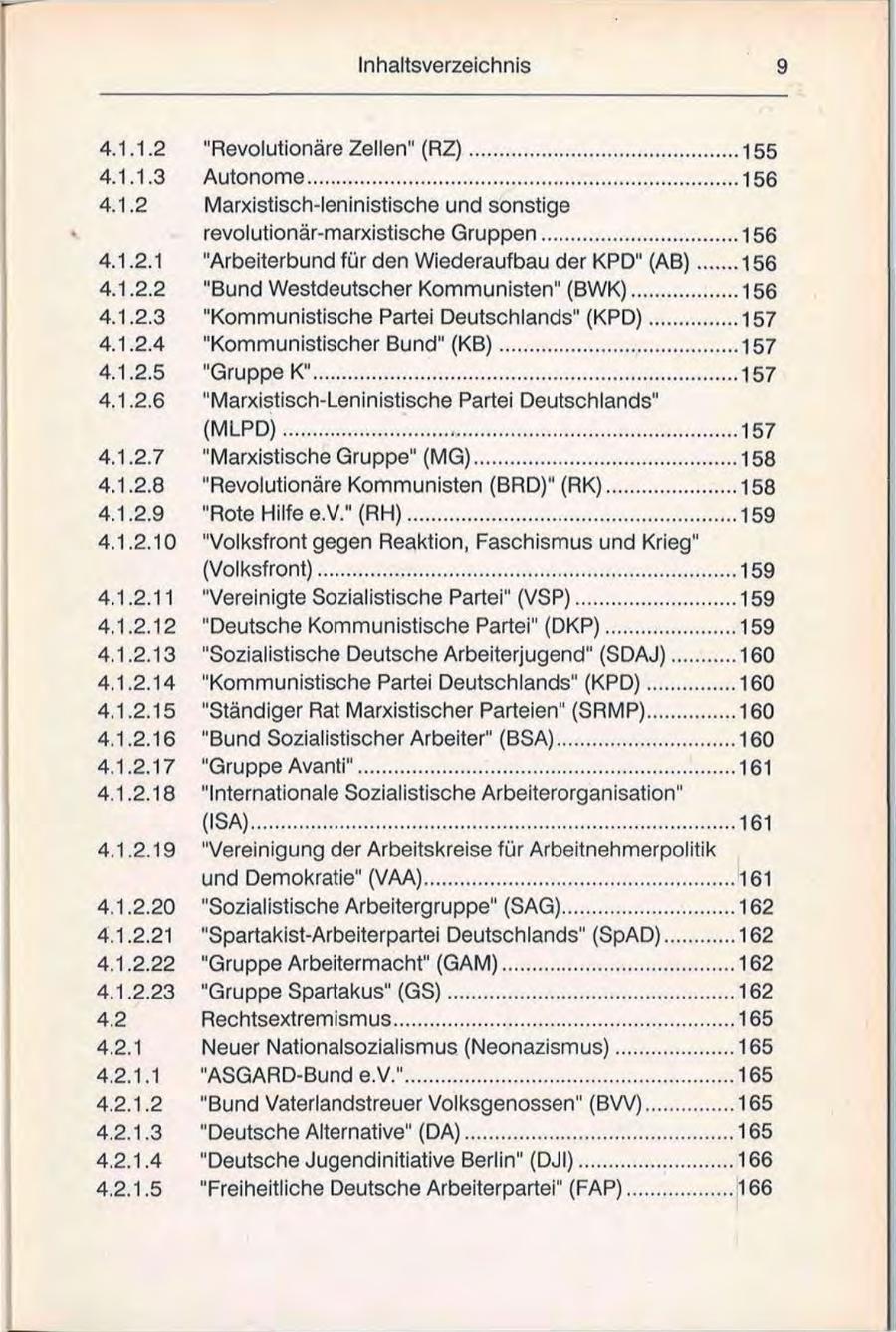

- Bund Westdeutscher Kommunisten" (BWK) 156 4.1.2.3 "Kommunistische Partei Deutschlands" (KPD) 157 4.1.2.4 "Kommunistischer Bund" (KB) 157 4.1.2.5 "Gruppe

- Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands" (MLPD) 157 4.1.2.7 "Marxistische Gruppe" (MG) 158 4.1.2.8 "Revolutionäre Kommunisten (BRD)" (RK) 158 4.1.2.9 "Rote Hilfe

- Vereinigte Sozialistische Partei" (VSP) 159 4.1.2.12 "Deutsche Kommunistische Partei" (DKP) 159 4.1.2.13 "Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend" (SDAJ) 160 4.1.2.14 "Kommunistische Partei

- Inhaltsverzeichnis 11 4.3.1.12 "Hizb AI-Da'Wa Al-lslamia" [Partei des Islamischen Rufs] 174 4.3.1.13 "Palästinensischer Islamischer Jihad

- Arbeiterpartei Kurdistans" (PKK) 175 4.3.3 Türken 175 4.3.3.1 "Türkische Kommunistische Partei/ Marxisten-Leninisten" (TKP/M-L) 175 4.3.3.2 "Revolutionäre Kommunistische Partei

![Inhaltsverzeichnis 11 4.3.1.12 "Hizb AI-Da'Wa Al-lslamia" [Partei des Islamischen Rufs] 174 4.3.1.13 "Palästinensischer Islamischer Jihad" (PU) 174 4.3.2 Kurden 175 4.3.2.1 "Arbeiterpartei Kurdistans" (PKK) 175 4.3.3 Türken 175 4.3.3.1 "Türkische Kommunistische Partei/ Marxisten-Leninisten" (TKP/M-L) 175 4.3.3.2 "Revolutionäre Kommunistische Partei der Türkei" (TDKP) 175 4.3.3.3 "Türkische Volksbefreiungspartei/-front" (THKP/-C) 176 4.3.3.4 "Devrimci Sol" [Revolutionäre Linke] 176 4.3.3.5 "Avrupa'da Dev Gene" [Revolutionäre Jugend in Europa] 176 4.3.3.6 "Partei der Nationalistischen Arbeit" (MCP) 176 4.3.3.7 "Wohlstandspartei" (RP) 176 4.3.3.8 "Verband der islamischen Vereine und Gemeinden e.V. Köln" (ICCB) 177 4.3.4 Iraner 177 4.3.4.1 "Union islamischer Studentenvereine in Europa" (U.I.S.A.) 177 4.3.4.2 "Organisation der Volksmojahedin Iran" (PMOI) 177 4.3.4.3 "Organisation der Iranischen Studenten in der Bundesrepublik Deutschland und West-Berlin, Sympathisanten der Volksfedayin Guerilla Iran" (O.I.P.F.G.) 178 4.3.5 Iren 178 4.3.5.1 "Provisional Irish Republican Army" (PIRA) [Provisorische Irische Republikanische Armee] 178 5 Anhang II: Chronologie 179 5.1 Linksextremismus 181 5.2 Rechtsextremismus 221 5.3 Ausländerextremismus 247 6 Anhang III: Gesetz über das Landesamt für Verfassungsschutz vom 26. Januar 1993 255](/images/vsbericht-be-1992_10.jpg)