Verfassungsschutz Suche

Alle Berichte sind durchsuchbar. Mehr über die Suche erfahren.

Treffer auf 10776 Seiten

"kommunistische partei" in den

Verfassungsschutz Trends

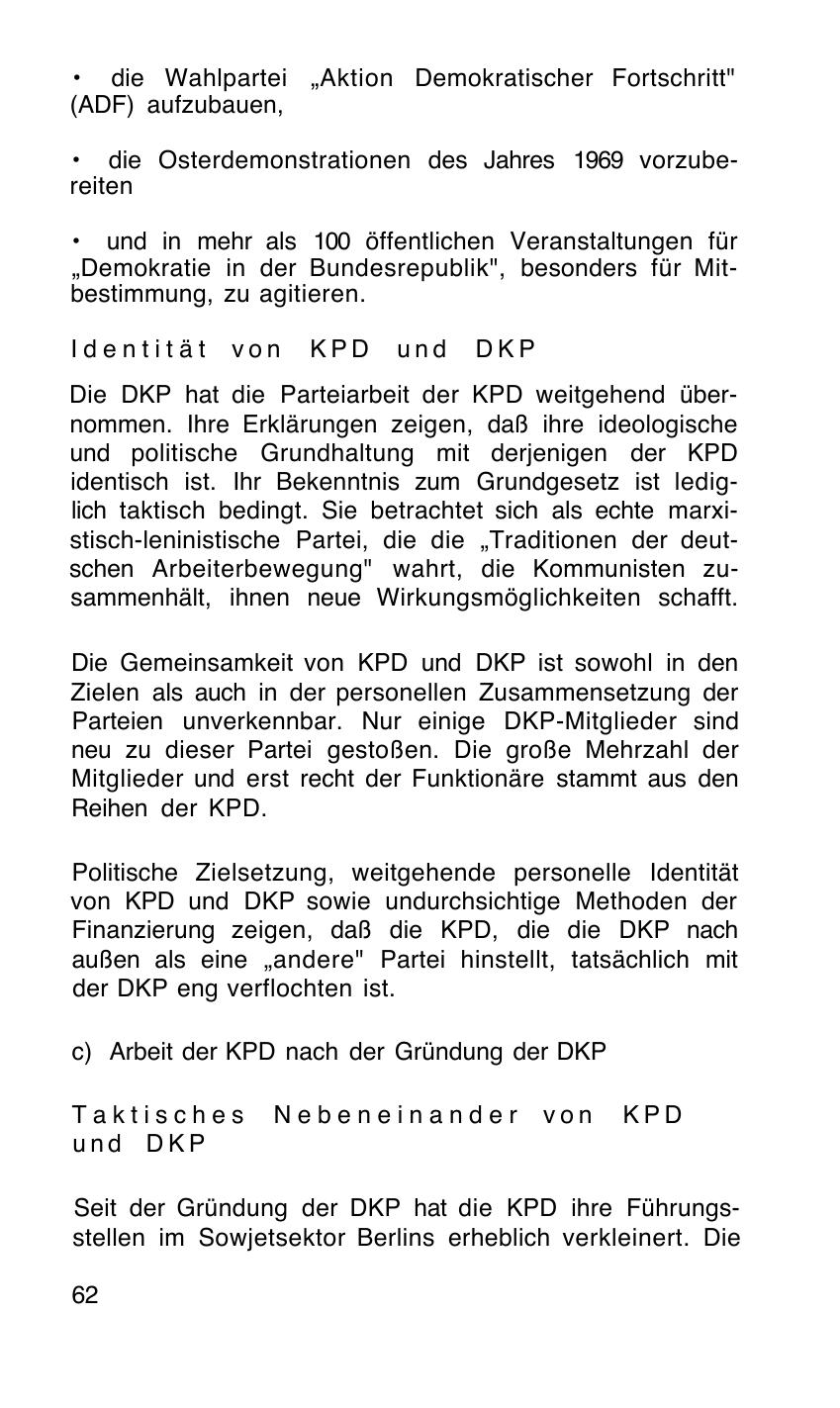

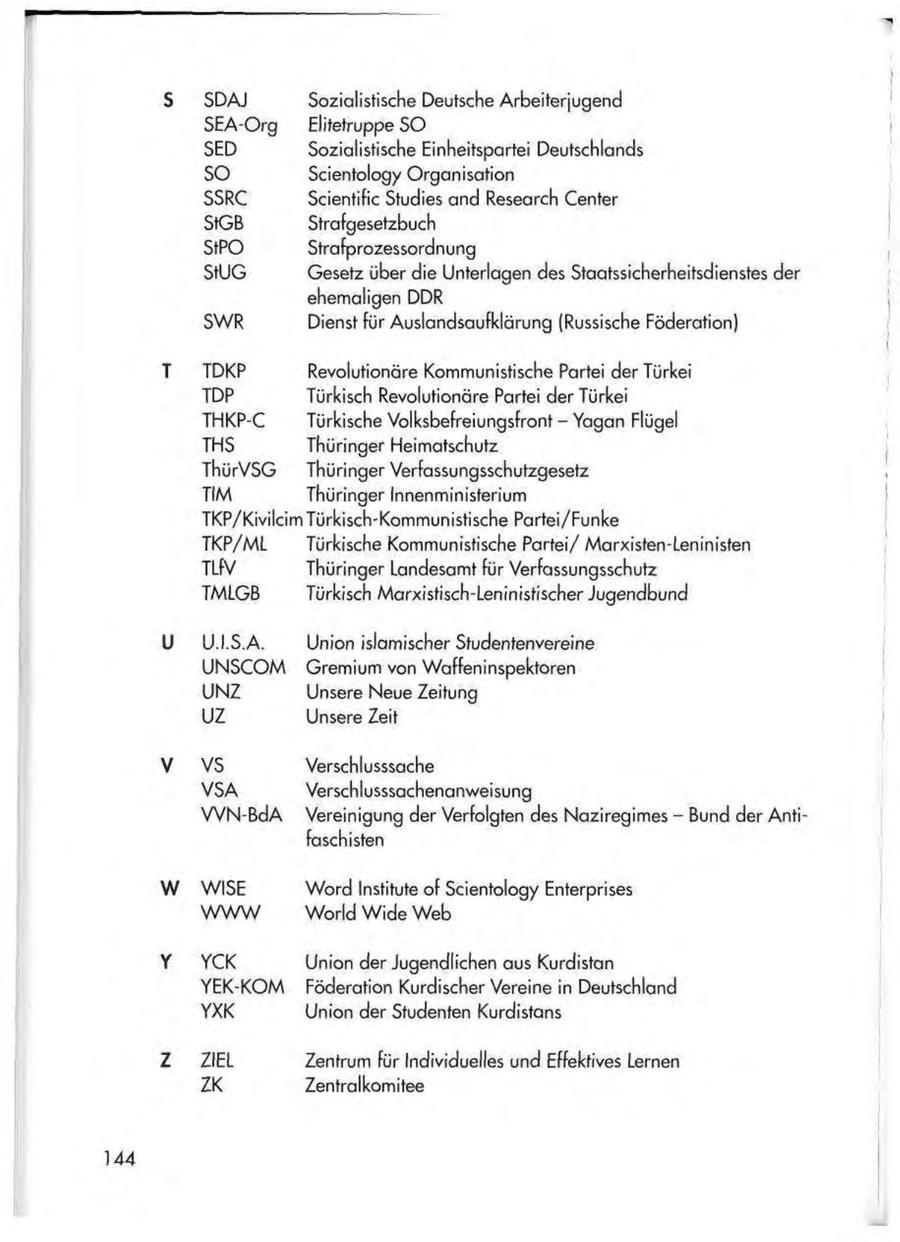

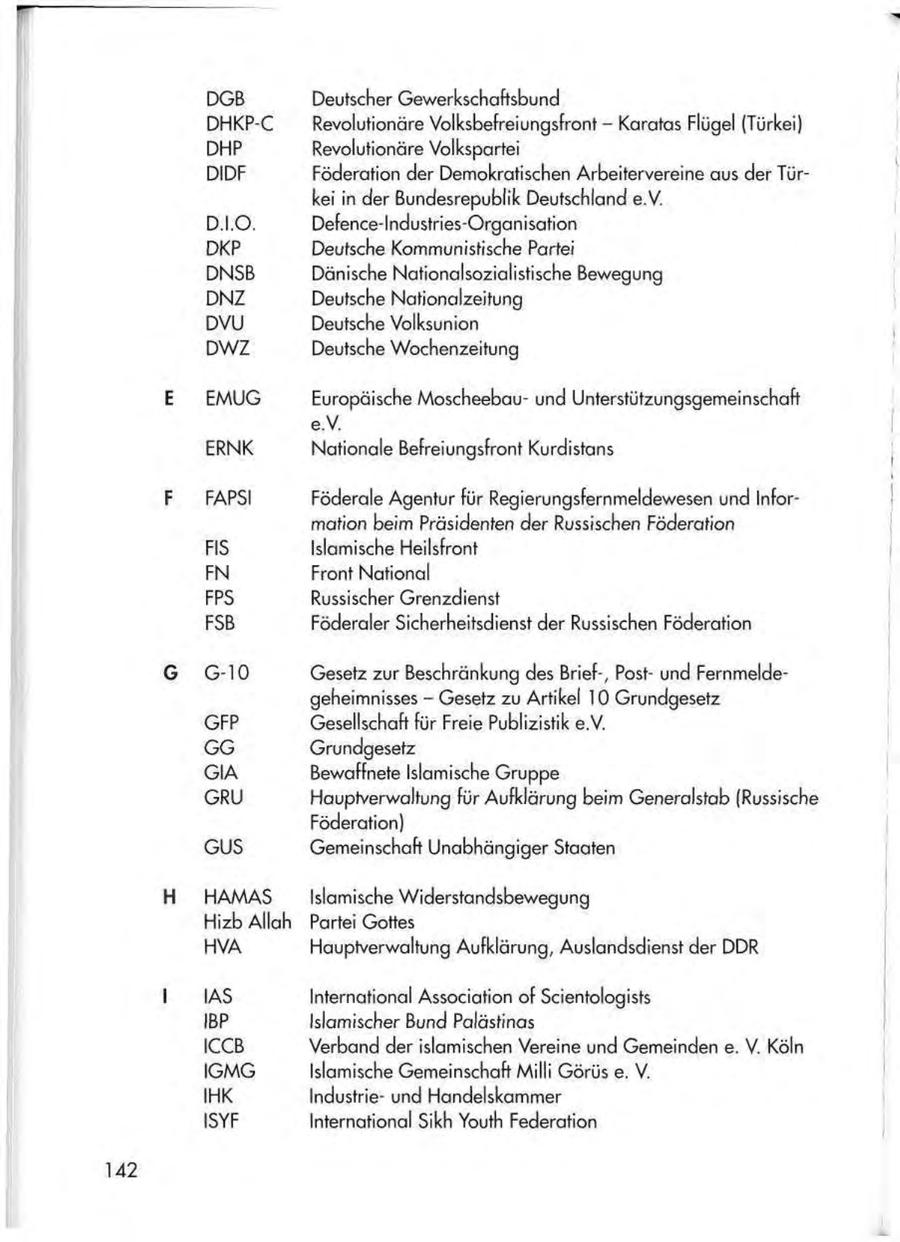

- Dienst für Auslandsaufklärung (Russische Föderation) T TDKP Revolutionäre Kommunistische Partei der Türkei TDP Türkisch Revolutionäre Partei der Türkei THKP

- Heimatschutz ThürVSG Thüringer Verfassungsschutzgesetz TIM Thüringer Innenministerium TKP/Kivilcim Türkisch-Kommunistische Partei/Funke TKP/ML Türkische Kommunistische Partei/ Marxisten-Leninisten TLfV Thüringer Landesamt

- Bundesrepublik Deutschland e.V. D.I.O. Defence-Industries-Organisation DKP Deutsche Kommunistische Partei DNSB Dänische Nationalsozialistische Bewegung DNZ Deutsche Nationalzeitung DVU Deutsche

- revolutionärer Nationalsozialisten KOMKAR Verband der Vereine aus Kurdistan KPD Kommunistische Partei Deutschlands KPD/ML Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten KPF Kommunistische Plattform

- Partei des Demokratischen Sozialismus KVPM Kommission für Verstöße der Psychiatrie gegen Menschenrechte KZ Konzentrationslager f. LAG Landesarbeitsgemeinschaft LRH Lafayette Ronald

- für Staatssicherheit (DDR) MG Marxistische Gruppe MLKP Marxistisch-Leninistisch Kommunistische Partei MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands N NADIS Nachrichtendienstliches Informationssystem

- Deutsche Kommunistische Partei (DKP) 52, 56, 57 Deutsche Nationale Partei (DNP) 46 Deutsche Nationalzeitung (DNZ) 19 Deutsche Stimme

- Wochenzeitung (DWZ) 19 Deutschen Demokratischen Republik (DDR) 123 Deutschen Kommunistischen Partei (DKP) 10, 54, 57 Deutschen Wochenzeitung 20 Devrimci

- Plattform (KPF) der Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) 53 Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) 10 Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten (KPD/ML) 61 Konföderation

- Geschichtsrevisionismus 61 M Marxistische Gruppe (MG) 52 Marxistisch-leninistische Partei Deutschlands (MLPD) 10, 52, 58 Marxistisches Forum Leipzig 54 Materieller

- Ministerium für Staatssicherheit (MfS) 124 Mitteilungen der Kommunistischen Plattform

- freien Deutschen 47 Religious Technology Cente Revisionismus 98 Revolutionäre Kommunistische Partei der Türkei (TDKP) 83 Revolutionäre Volksbefreiungspartei/front - Karatas Flügel (DHKP

- Thüringer Heimatschutz (THS) 14, 25, 38, 39 Türkische Kommunistische Partei/Marxisten-Leninisten (TKP/ML) 10, 83 Türkisch-islamische Union in Europa (ATIP

- Türkische Volksbefreiungspartei/-front-Yagan Flügel (THKP-C) 83 Türkische Kommunistische Partei/Marxisten-Leninisten (TKP/ML) 93 U Union der Gewerbetreibenden Kurdistans (Kurdistan Esnaflar

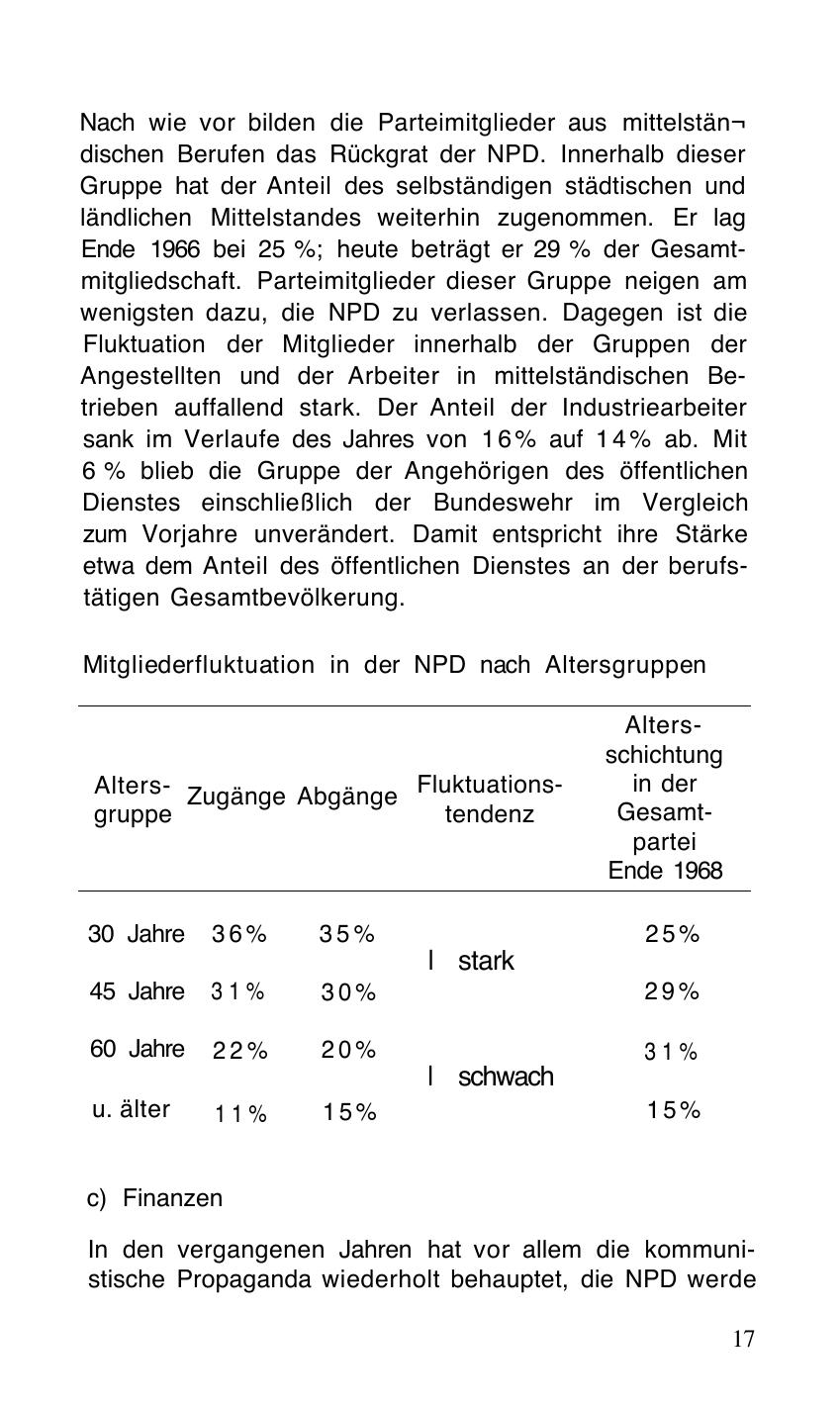

- heute beträgt er 29 % der Gesamtmitgliedschaft. Parteimitglieder dieser Gruppe neigen am wenigsten dazu, die NPD zu verlassen. Dagegen

- Finanzen In den vergangenen Jahren hat vor allem die kommunistische Propaganda wiederholt behauptet, die NPD werde

- Bundeswehr ist offensichtlich. Ebenso unzutreffend ist auch die kommunistische Propagandathese einer erheblichen Subventionierung durch inund ausländische Geldgeber. Die Einkünfte

- Spenden gingen vielmehr nach dem übereinstimmenden Urteil der gesamten Parteiprominenz gerade im abgelaufenen Jahre so stark zurück, daß sie innerhalb

- gering. 4. Die NPD als Ziel östlicher Nachrichtendienste Die kommunistischen Nachrichtendienste interessieren sich in zunehmendem Maße für die NPD. Insbesondere

- Mitgliedern; * Originalunterschriften führender NPD-Funktionäre sowie Kfz-Kennzeichen der Parteiaktivisten; * Ziele, Entwicklung und Finanzierung der Partei sowie über den Verlauf

- einem Kleinkalibergewehr in die Fenster des Büros der "Deutschen Kommunistischen Partei" (DKP) in Bonn. * Ein Mitglied des NPD-Parteivorstandes sprühte

- Bundesrepublik Deutschland zu schaffen (Fernziel). Die illegale "Kommunistische Partei

- Februar 1968 veröffentlichten Programmentwurf, sie sei eine "marxistisch-leninistische Partei". Der "Weg zum Sozialismus" führe über die "Diktatur des Proletariats

- konterrevolutionäre Anschläge" schützen. Der Programmentwurf zeigt, daß die deutschen Kommunisten nach wie vor nicht nur auf eine "sozialistische Umwälzung" hinarbeiten

- Ziele geäußert. Auch sie betrachtet sich als marxistisch-leninistische Partei. Sie will die "Traditionen der revolutionären deutschen Arbeiterbewegung" fortsetzen. ("Erklärung

- sich bei ihr nicht um eine neuartige, etwa "reform-kommunistische" Partei handelt. Auch die DKP verfolgt ein revolutionäres Programm. Allein

- Kernforderung" in ihre "Grundsatzerklärung" aufgenommen. 2. Parteipolitische Bestrebungen der Kommunisten Die Kommunisten betrieben ihre Arbeit im Jahre 1968 auf verschiedenen

- September 1968 gründeten deutsche Kommunisten die "Deutsche Kommunistische Partei". * Im November kehrte

- Bezirksund Kreisorganisationen im Bundesgebiet im wesentlichen unverändert aufrecht. Dieser Parteiapparat hatte vor allem die Aufgabe, die Mitglieder zusammenzuhalten, den Kampf

- Verbotes und offene Agitation fortzusetzen sowie den Einfluß der Kommunisten in den von ihnen infiltrierten Organisationen und in den Wahlbündnissen

- Wochen-, Dreimonatsund Jahreslehrgängen in der SBZ. Die "Zentrale Parteikontrollkommission" (ZPKK) war vor allem damit befaßt, die Bildung pro-chinesischer Gruppen

- ignorieren und hoffte, auf diese Weise die Legalität ihrer Partei Zug um Zug zurückzugewinnen. Vor Beginn der Aktion wurden

- beschlagnahmt. In 25 Städten der übrigen Länder verteilten Kommunisten die Programme. 12 Personen wurden vorübergehend festgenommen. Die Aktion erwies sich

- Sowjetsektor Berlins ins Bundesgebiet zurückzusenden, wo sie im Parteiapparat Führungsaufgaben übernahmen. Nach und nach kehrten von den 13 Mitgliedern

- Bevölkerung war jedoch sehr gering. Mehrere Veranstaltungen wurden verboten. Kommunisten verbreiteten im Rahmen der "offenen" Arbeit auch 1968 zahlreiche Broschüren

- nach Information über die Politik der Kommunisten. b) "Deutsche Kommunistische Partei" (DKP) Konstituierung Die KPD-Führung hatte es jahrelang abgelehnt

- Bundesausschuß zur Neukonstituierung einer kommunistischen Partei" in Frankfurt/Main mit einer "Erklärung" an die Öffentlichkeit. Offensichtlich waren folgende Gründe für

- Führung hatte erkannt, daß eine "Aufhebung" des Parteiverbotes nicht zu erreichen ist. In dieser Überzeugung fühlte sie sich durch

- könne es sich politisch nicht leisten, gegen eine neugegründete kommunistische Partei vorzugehen, solange sie nichts gegen die NPD unternimmt

- politischen Leben verdrängt werden. Deshalb hatten die Kommunisten

- auch stets die Bildung einer linkssozia! litischen Partei verhindert. Nicht alle Kommunisten haben die Bildung der DKP uneingeschränkt begrüßt. Einige

- kritisierten die Parteiführung, weil sie plötzlich ihre Haltung in der Frage der "Neugründung" geändert habe, ohne die Masse der Funktionäre

- Gewerkschaften, wenn sie offen als Mitglieder einer kommunistischen Partei aufträten. Leitende Funktionäre erklärten deshalb, viele Mitglieder müßten noch "umdenken". Parteiorganisation

- noch lebenden und arbeitsfähigen Mitgliedern des ehem. KPD-Parteivorstandes (Stand 17. 8. 1956) haben 16 Funktionen in der DKP übernommen

- unterstützen gelte. Es widerspräche der gesamten kommunistischen Praxis, wenn die ostzonalen Machthaber dieser Partei, die linientreu die politischen Ziele

- verfügte 1968 noch über keine parteioffiziellen Publikationsmittel. Sie bediente sich zunächst der von Kommunisten herausgegebenen sieben "offenen" Zeitungen

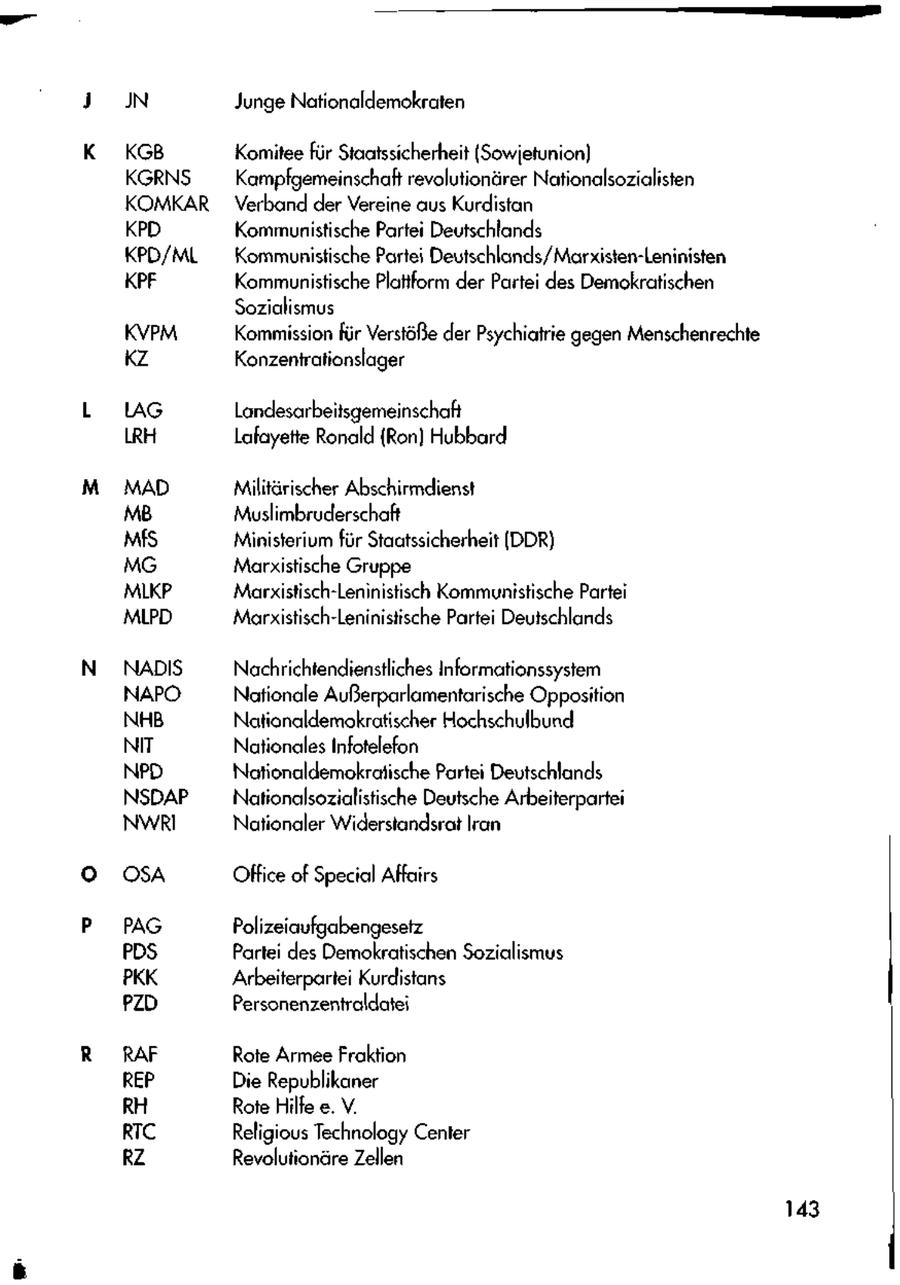

- sich als echte marxistisch-leninistische Partei, die die "Traditionen der deutschen Arbeiterbewegung" wahrt, die Kommunisten zusammenhält, ihnen neue Wirkungsmöglichkeiten schafft

- Zielen als auch in der personellen Zusammensetzung der Parteien unverkennbar. Nur einige DKP-Mitglieder sind neu zu dieser Partei gestoßen