Verfassungsschutz Suche

Alle Berichte sind durchsuchbar. Mehr über die Suche erfahren.

Treffer auf 10776 Seiten

"kommunistische partei" in den

Verfassungsschutz Trends

- Marxisten-Leninisten" in der Bundesrepublik Deutschland: Sie drängte die "Kommunistische Partei Deutschlands" (KPD) und die "Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten" (KPD/ML), sich

- Neuen Linken", vor allem der maoistischen Parteien und Bünde ("Parteiansätze"), ihren politischen Schwerpunkt von den Hochschulen in die Betriebe

- politischen Kampf anzuwenden, ungebrochen. Die scharfen Gegensätze zwischen den Kommunisten der "Neuen Linken" und den orthodoxen Kommunisten dauern unvermindert

- sozialistisches Deutschland" und bezeichneten es als Aufgabe der wahren kommunistischen Partei, sowohl die nationale Unabhängigkeit und Einheit Deutschlands als auch

- einen "rücksichtslosen Kahlschlag der demokratischen Rechte" einzuleiten und die "kommunistischen Parteien zu illegalisieren, ohne sie zu verbieten". Die Praxis habe

- Profite der Monopole garantieren solle. Die orthodoxen Kommunisten riefen ebenso wie Gruppen der "Neuen Linken" zu Aktionen gegen Fahrpreisund Mieterhöhungen

- bekundete insbesondere Solidarität mit dem "antifaschistischen Kampf" der kommunistischen Parteien Spaniens, Chiles und Portugals. Für den Wiederaufbau von zerstörten Büros

- Portugiesischen Kommunistischen Partei führte sie Spendensammlungen durch. Die Gruppen der "Neuen Linken" unterstützten ebenfalls durch Geldsammlungen und in zahlreichen Veranstaltungen

- aller Welt. Schwerpunkte waren die Solidarität mit gleichgesinnten Kommunisten in Spanien, Chile und Portugal

- Orthodoxe Kommunisten 1. Politische und organisatorische Entwicklung 1.1 "Deutsche Kommunistische Partei" (DKP) 1.1.1 Ideologisch-politischer Standort Die DKP vertritt

- Auffassung Ernst Thälmanns, ... ist auch die Auffassung der Deutschen Kommunistischen Partei... Die KPdSU ist nach wie vor die erfahrenste Abteilung

- November 1975, S. 1447) Während einige westeuropäische kommunistische Parteien ihre Eigenständigkeit im Verhältnis zur KPdSU betonten, verteidigte

- Ausländische Kommunisten, die ihre "Unabhängigkeit" von Moskau herausstrichen, kritisierte die DKP: "Derartige Nachgiebigkeit und Prinzipienlosigkeit duldet unsere Partei in ihren

- sich als Teil der kommunistischen Weltbewegung versteht, von allen kommunistischen Parteien als ein Kriterium des "proletarischen Internationalismus" die "Durchführung einer

- Personen teil; Vertreter von mehr als 20 kommunistischen Parteien und ihrer Zentralorgane waren anwesend. Auf Bühnen und in Stimmungszelten unterhielten

- Urlaubsaufenthalte in Bulgarien und Polen mit den Spitzenfunktionären der kommunistischen Parteien beider Länder. DKP-Abordnungen beteiligten sich an Parteitagen

- anderen Veranstaltungen der kommunistischen Parteien Italiens, Frankreichs, Polens, Ungarns, Schwedens, Finnlands, Indiens und Kubas. In der Bundesrepublik Deutschland fanden Begegnungen

- Vertretern der KPdSU, der SED, der kommunistischen Parteien Italiens, Polens, Spaniens, Portugals, der CSSR, Bulgariens, Indonesiens, Südafrikas, Chiles und Griechenlands

- nahmen in Paris und Rom an Konferenzen der kommunistischen Parteien der "kapitalistischen" Länder Europas teil, die auf der Brüsseler Konferenz

- Januar 1974) dieser Parteien beschlossen worden waren. Ebenfalls auf Anregung dieser Konferenz fand am 28. Februar und 1. März

- Länder -- der Kampf der Arbeiterklasse und die Positionen der kommunistischen Parteien" statt, bei der Funktionäre von neun ausländischen kommunistischen Parteien

- beauftragt ist, das Schlußdokument der geplanten Konferenz der europäischen kommunistischen Parteien zu erarbeiten. Als im Sommer westeuropäische kommunistische Parteien

- ihre Selbständigkeit betonten, vermied es die DKP, diese westeuropäischen Parteien namentlich in der Öffentlichkeit anzuklagen; auf den vertraulichen Tagungen

- bekannte sich --als Teil der kommunistischen Weltbewegung unter sowjetischer Führung -- unverändert zum Marxismus-Leninismus, auf den sie auch ihre gesamte

- großem Propagandaaufwand, sich als "demokratische" und "fortschrittliche" Partei darzustellen und alles zu vermeiden, was ihre Abhängigkeit und Steuerung

- sich auch an den Vorbereitungen für die Konferenz der kommunistischen und Arbeiterparteien Europas, zu denen sie Beziehungen unterhielt

- Marxistische Studentenbund Spartakus". Von entsprechenden Verbänden anderer orthodox-kommunistischer Parteien -- z.B. von der "Freien Deutschen Jugend" der "Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands

- Grundsätzen der Jungen Pioniere" als Teil der weltweiten kommunistischen Pionierbewegung und haben nach eigenen Aussagen gemeinsame Ziele

- vielfältig" bei ihrer Arbeit. Die Erwartungen der Partei, die JP würden sich auch 1975 so entwickein wie im Vorjahr, erfüllten

- bemühten sich um eine enge Zusammenarbeit mit kommunistischen Pioniergruppen in anderen Ländern. 1975 schlossen sie Freundschaftsverträge mit der Pionierorganisation "Ernst

- Sozialistischen Jugendverband der CSSR" (SSM). In der kommunistischen Weltkinderorganisation CIMEA (Internationales Komitee der Kinderund Jugendbewegungen) arbeiten die JP bereits seit

- Umwälzung"; der Bundesvorsitzende des MSB Steffen LEHNDORFF, Mitglied des Parteivorstandes der DKP, erklärte, das Vorbild der sozialistischen Länder zeige, daß

- Arbeiterklasse" (Arbeitereinheitsfront), d.h. das Bündnis von Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschaftern sowie christlichen und parteilosen Arbeitern, und -- darauf aufbauend -- das "demokratische Bündnis

- diesen gemeinsamen Aktionen will die DKP jedoch -- so ihr Parteivorsitzender Herbert MIES -- immer mehr arbeitende Menschen von der Richtigkeit

- natürlich" kämen sich Sozialdemokraten und Kommunisten im gemeinsamen Kampf in jeder Hinsicht näher, erklärte dazu das DKP-Präsidiumsmitglied Max SCHÄFER

- Methode, nicht aber in den Zielen unterscheiden. Stärkere kommunistische Einflüsse machten sich weiterhin in mehreren Landesverbänden Regionalgruppen der "Gewerkschaft Erziehung

- Abgrenzungsbeschluß des DGB von 1973 auch auf "Gruppen und Parteien wie SEW und DKP etc. einschließlich ihrer Nebenorganisationen" auszudehnen

- überwiegend nicht von den Betriebsgruppen, sondern von anderen Parteigliederungen herausgegeben. Die Betriebszeitungen griffen innerbetriebliche Mißstände auf; sie agitierten vor allem

- Ebene fort. Sie nahm an den beiden Begegnungen der kommunistischen Betriebsgruppen aus den Automobilfabriken der Länder der europäischen Gemeinschaft teil

- ließ Komitees und Initiativen gründen. Zur Tarnung des kommunistischen Einflusses hielt sich dabei die DKP geschickt im Hintergrund und ließ

- Parteien angehören. Dieser Arbeitsausschuß stützt sich auf mehr als 200 regionale und örtliche "Komitees gegen Berufsverbote", in denen gleichfalls Kommunisten

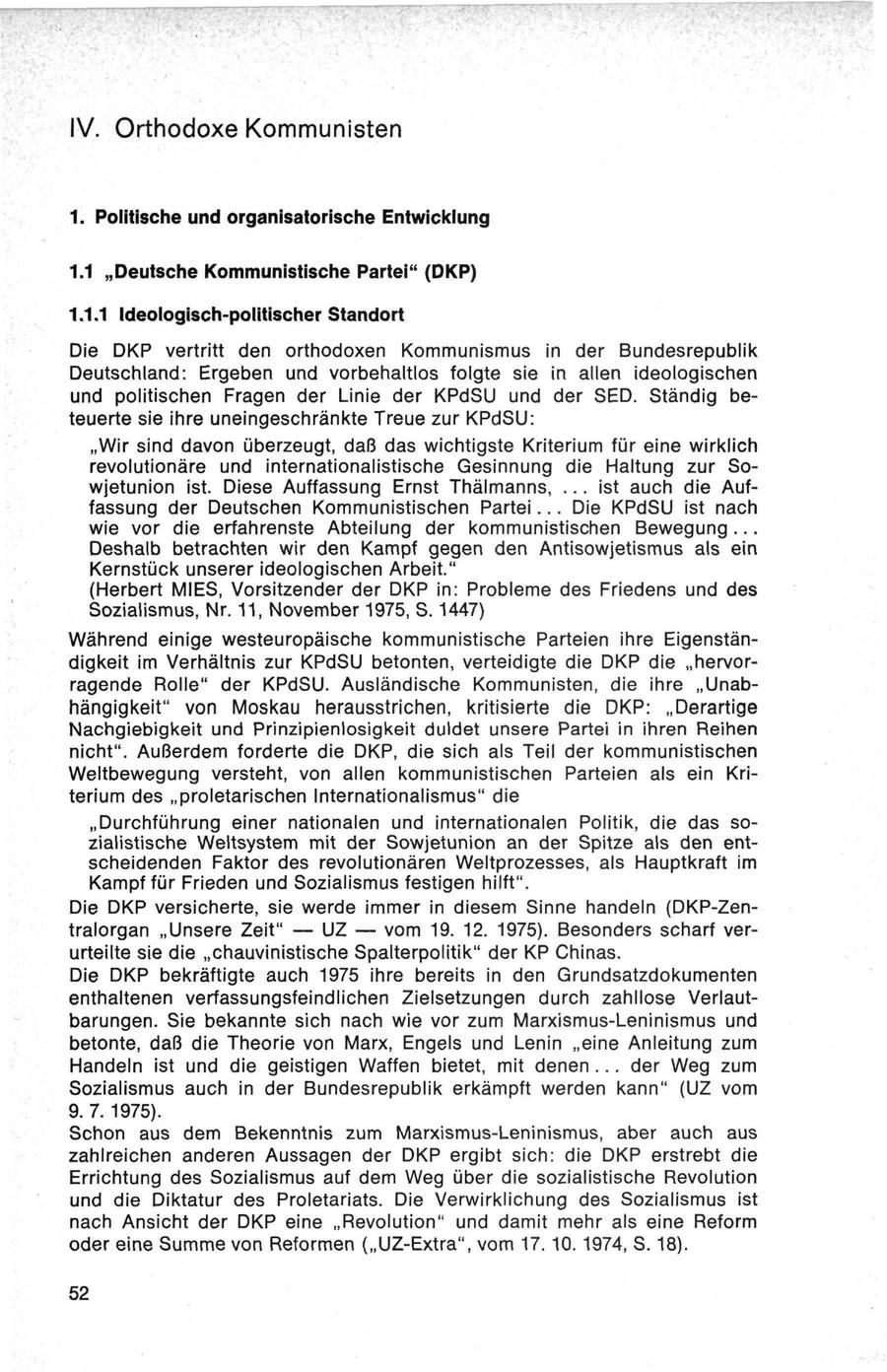

- Stuttgart mit etwa 7000 Teilnehmern bildeten. Die Kommunisten und ihre "Bündnispartner" haben diese Kampagne international ausgeweitet. Der DKP-Vorsitzende Herbert

- sandte im Juli an die Regierungen, Parlamente und sozialistischen Parteien Westeuropas eine "Dokumentation über die Praxis der Berufsverbote

- Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden haben sich unter kommunistischem Einfluß Komitees "Gegen Berufsverbote in der BRD" gebildet, in anderen Staaten

- einzelnen Aktionen gegen "Berufsverbote" gekommen. Die kommunistische Kampagne gegen "Imperialismus und Neokolonialismus" wurde unvermindert fortgesetzt. An Aktionen gegen die Militärjunta

- Chile beteiligten sich auch Mitglieder demokratischer Parteien und Verbände. Eine koordinierende Aufgabe hat das 1973 gegründete prokommunistische "Antiimperialistische Solidaritätskomitee für

- Organisationen im August 1975 eine Solidaritätsbewegung für die Portugiesische Kommunistische Partei und deren Bündnispartner ein. Die kommunistischen Initiativen zum "Jahr

![Vom 26. November bis 6. Dezember fand bundesweit eine "Aktionswoche gegen Berufsverbote" statt, deren Höhepunkte Veranstaltungen in Berlin mit etwa 10000 Teilnehmern und in Stuttgart mit etwa 7000 Teilnehmern bildeten. Die Kommunisten und ihre "Bündnispartner" haben diese Kampagne international ausgeweitet. Der DKP-Vorsitzende Herbert MIES sandte im Juli an die Regierungen, Parlamente und sozialistischen Parteien Westeuropas eine "Dokumentation über die Praxis der Berufsverbote in der Bundesrepublik Deutschland". Die Initiative "Weg mit den Berufsverboten" veranstaltete am 7. Juni in Bonn ein "Internationales Hearing gegen die Berufsverbote" und richtete eine Petition an das Europäische Parlament in Straßburg. In Frankreich, Luxemburg und den Niederlanden haben sich unter kommunistischem Einfluß Komitees "Gegen Berufsverbote in der BRD" gebildet, in anderen Staaten ist es zu einzelnen Aktionen gegen "Berufsverbote" gekommen. Die kommunistische Kampagne gegen "Imperialismus und Neokolonialismus" wurde unvermindert fortgesetzt. An Aktionen gegen die Militärjunta in Chile beteiligten sich auch Mitglieder demokratischer Parteien und Verbände. Eine koordinierende Aufgabe hat das 1973 gegründete prokommunistische "Antiimperialistische Solidaritätskomitee für Afrika, Asien und Lateinamerika" (ASK). Es wird unterstützt von zahlreichen DKP-angeleiteten oder beeinflußten Chile-Komitees. Die Kampagne erreichte ihren Höhepunkt mit einer Welle von Solidaritätsveranstaltungen anläßlich des 2. Jahrestages des Machtwechsels in Chile (11. September). Unter dem Motto "Portugal darf kein Chile werden" leiteten die DKP und prokommunistische Organisationen im August 1975 eine Solidaritätsbewegung für die Portugiesische Kommunistische Partei und deren Bündnispartner ein. Die kommunistischen Initiativen zum "Jahr der Frau" haben kaum Bedeutung gewonnen. Die "Initiative Internationales Jahr der Frau 1975", die sich nach einem Aufruf der DFU gebildet hatte, veranstaltete im Oktober einen "Kongreß für die Rechte der Frau 1975", mit dem sie sich auf den "Weltkongreß der Frauen" (20.--24. Oktober, Berlin [Ost]) vorbereitete. Nach der Verabschiedung der Schlußakte der "Konferenz für die Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa" (KSZE) nahm die kommunistische "Abrüstungskampagne" zu, die mit Angriffen gegen Bundeswehr und NATO gekoppelt ist. Zahlreiche Organisationen arbeiteten auch 1975 mit Kommunisten zusammen und trugen die Kampagnen gegen "Berufsverbote", für Abrüstung u.a. in einzelnen Bereichen: die "Deutsche Friedens-Union" (DFU; vor allem tätig in der Mittelstands-, Bildungsund Frauenpolitik), die "Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes -- Bund der Antifaschisten" (VVN-BdA; versucht nichtkommunistische Antifaschisten zum Kampf gegen CDU/CSU und gegen Vertriebenenverbände zu gewinnen), die "Vereinigung demokratischer Juristen" (VdJ; Mitglied der prokommunistischen Internationalen Vereinigung demokratischer Juristen, Sitz Brüssel; sucht Verbündete für den Kampf gegen die "bürgerliche Justiz"), der "Bund demokratischer Wissenschaftler" (BdWi; im Juni der prokommunistischen "Weltföderation der Wissenschaftler" beigetreten, will Nichtkommunisten zum Kampf gegen "Restauration" an Hochschulen sammeln), die "Deutsche Friedensgesellschaft -- Vereinigte Kriegsdienstgegner" (DFG-VK; kämpft vor allem gegen Antikommunismus und "Militarismus" und gegen die Bundeswehr). 67](/images/vsbericht-1975_66.jpg)

- ihre Anstrengungen, die junge Generation für kommunistische Ziele zu gewinnen. Der Parteivorstand der DKP behauptete auf seiner 7. Tagung

- vergangenen Jahren neben den periodischen Schriften kommunistischer und prokommunistischer Organisationen etwa 200 neue Buchtitel, z. T. als Lizenzausgaben, und Schallplatten

- Buchwoche" mit Ausstellungen und Dichterlesungen für "progressive" Literatur. 4.3 Parteischulung DKP und SDAJ ließen 1975 wie in den vergangenen Jahren

- Gesellschaftswissenschaften" beim ZK der KPdSU, die Hochschule des Leninschen kommunistischen Jugendverbandes der Sowjetunion (Komsomol) in Moskau und an das "Franz

- teilnahmen. Der Pressesprecher der DKP gab zwar zu, seine Partei habe einen Studienaustausch mit der SED und anderen Parteien, behauptete

- Jahren (1971: 9,8deg/o). Der Stimmenanteil aller linksextremistischen Parteien in dieser Altersgruppe lag jedoch 1975 mit insgesamt 14,5 %% (davon

- Hetze" und die Kandidatur maoistischer Gruppen, die die Bezeichnung "kommunistisch" mißbraucht hätten, zurück

- Während die Kontakte der SED zu allen anderen kommunistischen Parteien über die Abteilung "Internationale Verbindungen" des ZK der SED laufen

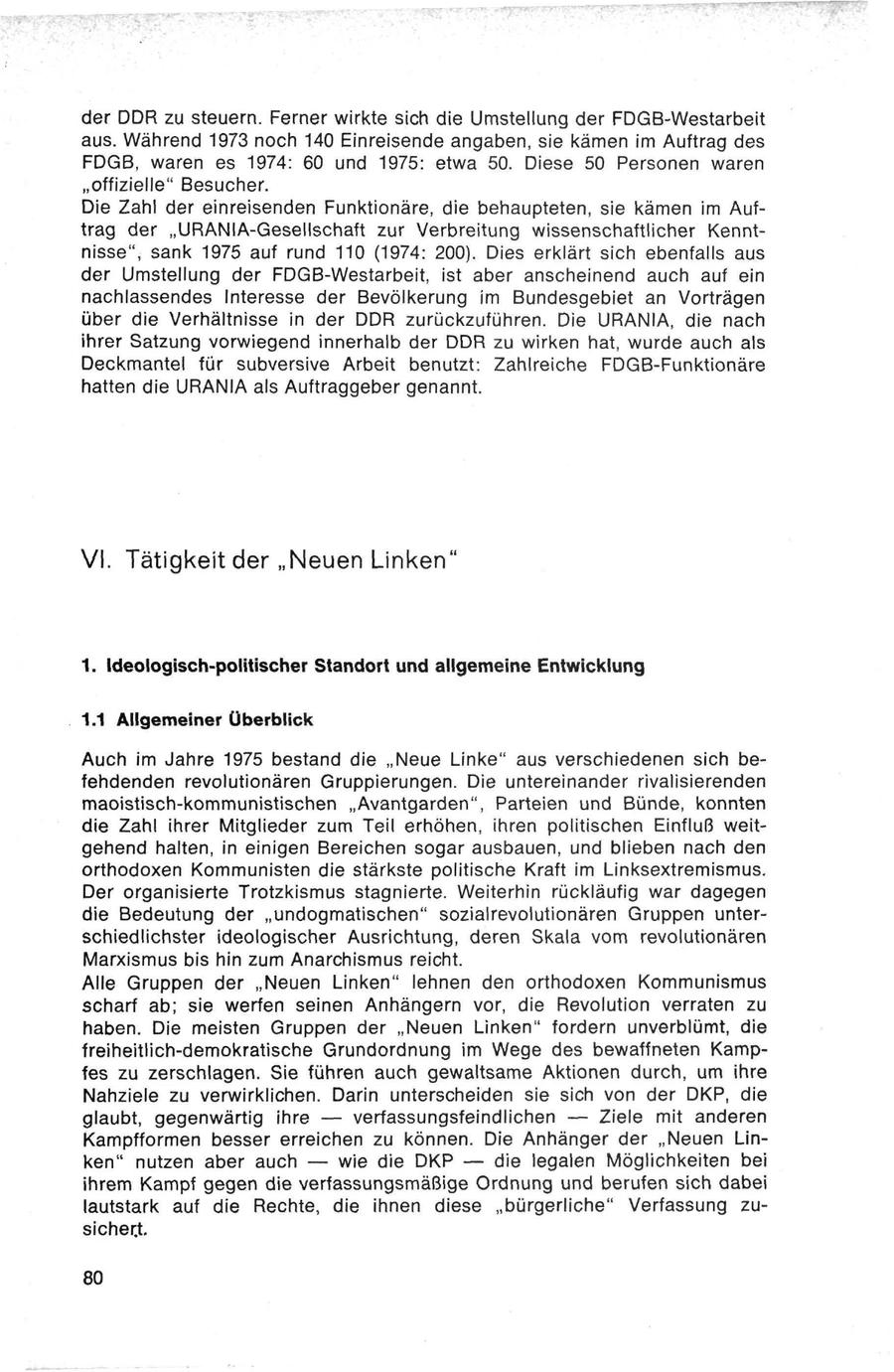

- sich betehdenden revolutionären Gruppierungen. Die untereinander rivalisierenden maoistisch-kommunistischen "Avantgarden", Parteien und Bünde, konnten die Zahl ihrer Mitglieder zum Teil

- einigen Bereichen sogar ausbauen, und blieben nach den orthodoxen Kommunisten die stärkste politische Kraft im Linksextremismus. Der organisierte Trotzkismus stagnierte

- meisten Bundesländern: "Der Kommunistische Bund Westdeutschland" (KBW), die "Kommunistische Partei Deutschlands" (KPD) und die Fraktion "Roter Morgen" der "Kommunistischen Partei

- drängt die KP Chinas die deutschen prochinesischen Kommunisten, sich zu einer Partei zu vereinigten. Dabei richtet sie ihr besonderes Augenmerk

- November auf ZK-Ebene Verhandlungen über eine Vereinigung ihrer Parteien. Die persönlichen Rivalitäten und ideologischen Zänkereien zwischen ihnen halten jedoch

- Theorie von den "Supermächten", die von den deutschen prochinesischen Kommunisten unterschiedlich ausgelegt wird. Die KPD sieht in der Sowjetunion

- westdeutsche Bourgeoisie und die Bundeswehr zu bekämpfen. Die maoistischen Parteien und Bünde ("Parteiansätze") verlangten von ihren Mitgliedern und Kandidaten weiterhin

- diese fanatische Opferbereitschaft erklärt, warum die kleinen kommunistischen Parteien, die nicht wie die DKP ihre Mittel von einer "Bruderpartei" erhalten

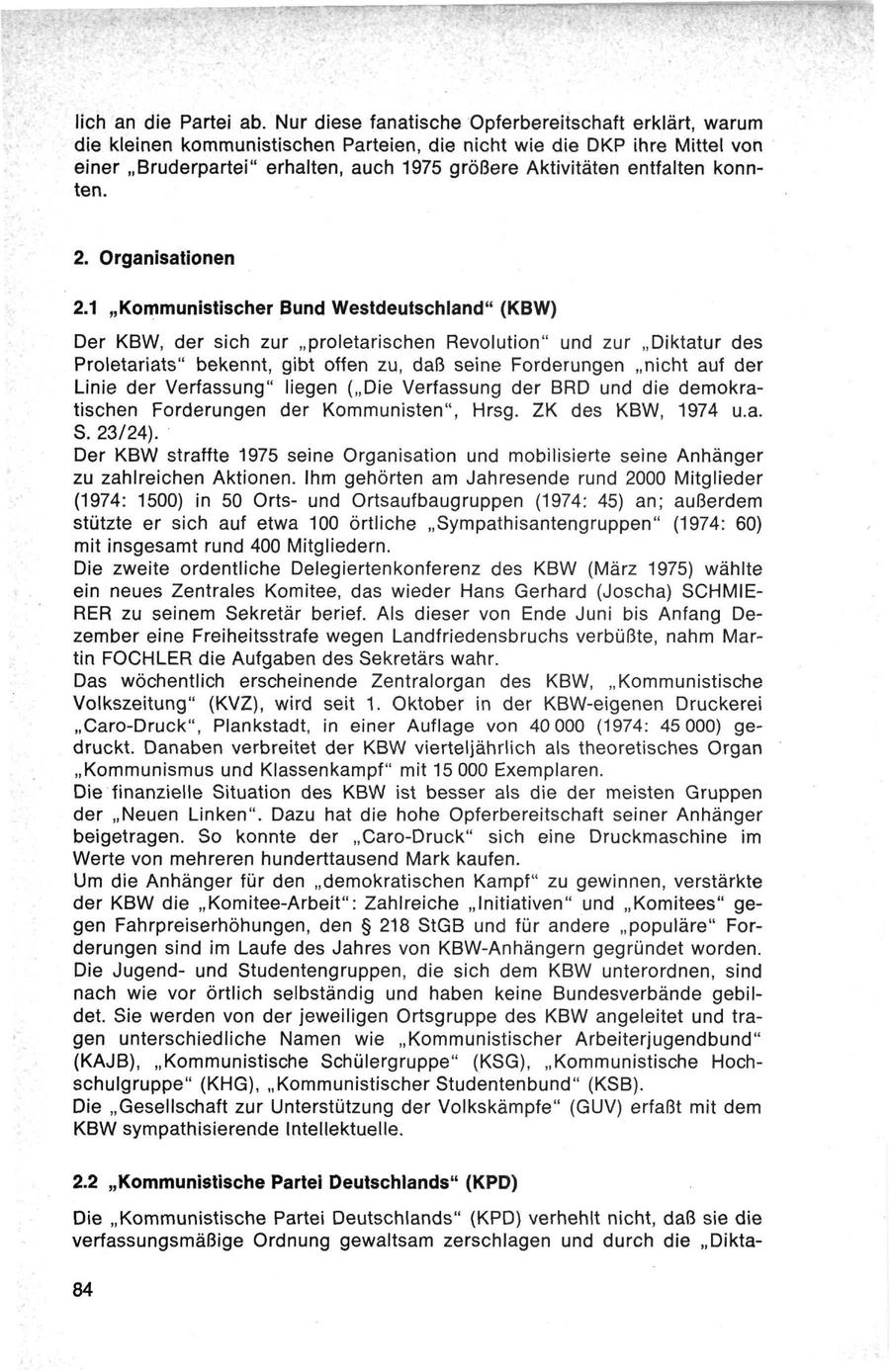

- auch 1975 größere Aktivitäten entfalten konnten. 2. Organisationen 2.1 "Kommunistischer Bund Westdeutschland" (KBW) Der KBW, der sich zur "proletarischen Revolution

- Volkskämpfe" (GUV) erfaßt mit dem KBW sympathisierende Intellektuelle. 2.2 "Kommunistische Partei Deutschlands" (KPD) Die "Kommunistische Partei Deutschlands" (KPD) verhehlt nicht

- UNTERDRUCKTE VÖLKER. EV N ee. - run VEREINIGT EUCH ! kommunistische: Ree*E volkszeitung ngaufKostendesSO 2 $218 Die bürgerliche Reaktion zementiertden

- Inhalt | Arbeiter in der DDR | SPD-Parteitag | MIT BEILAGE ZUR | DEMONSTRATION AM 8.11. IN DORTMUND unyaul unser tundenWo

![m X R O T E F A H N up WAR VERGEEEEEGEREEEGE OD TUN VUNRRUUD. \UHUIEN VIACIANNUNHANFANDNGDGN VEEUDUDUUGEEENNG DE DENEEE DENN WEEED HU WEISE WEM DD ED Ih rv e rt e rk a Proletarier aller Länder, unterdrückte Völker und Nationen, vereinig Argentinie 1 ag arDR ndDom rl kVor der ENinumumgh, / 12em: | Anna! PROLETARIER ALLER LANDER UND UNTERDRUCKTE VÖLKER. EV N ee. - run VEREINIGT EUCH ! kommunistische: Ree*E volkszeitung ngaufKostendesSO 2 $218 Die bürgerliche Reaktion zementiertden 5218 Die Arbeiterklasse muss ihn zu Fall bringen ! KÜurz END RR N 2 Ey PD und CDU gen das Volk Schmidt in China: Kampf gegen die Supermächte fi -oder "Politikdes engere T Seite 6 "'Kommunign D6BDemonstrationinDortmunc Mitbestimmungsp LES Era U1VITTOTPIL LETTE unterPolizeiscl = zur Auplindem Tausende de BeMn PROLETARIERALLERLÄNDER,VEREINIGTEUCH! [sNevemieriers6. n23zsaor _S0Pfemg] Ne aufUnte nm Rot efälfahne DruckzentrumHannover:StreikfürNeueinstel ungen !Omptae __ Tentralorgandes K istischenArbeiterbundes Deutschlands -KABD_ ) Abgernetesl st _egenBere Kaefürdie.355-StundenwochebeivollemLohnausgleich! ten erhöht v | Aus dem Inhalt | Arbeiter in der DDR | SPD-Parteitag | MIT BEILAGE ZUR | DEMONSTRATION AM 8.11. IN DORTMUND unyaul unser tundenWo "," acc Ni -- AUFRUF](/images/vsbericht-1975_84.jpg)