Verfassungsschutz Suche

Alle Berichte sind durchsuchbar. Mehr über die Suche erfahren.

Treffer auf 10776 Seiten

"kommunistische partei" in den

Verfassungsschutz Trends

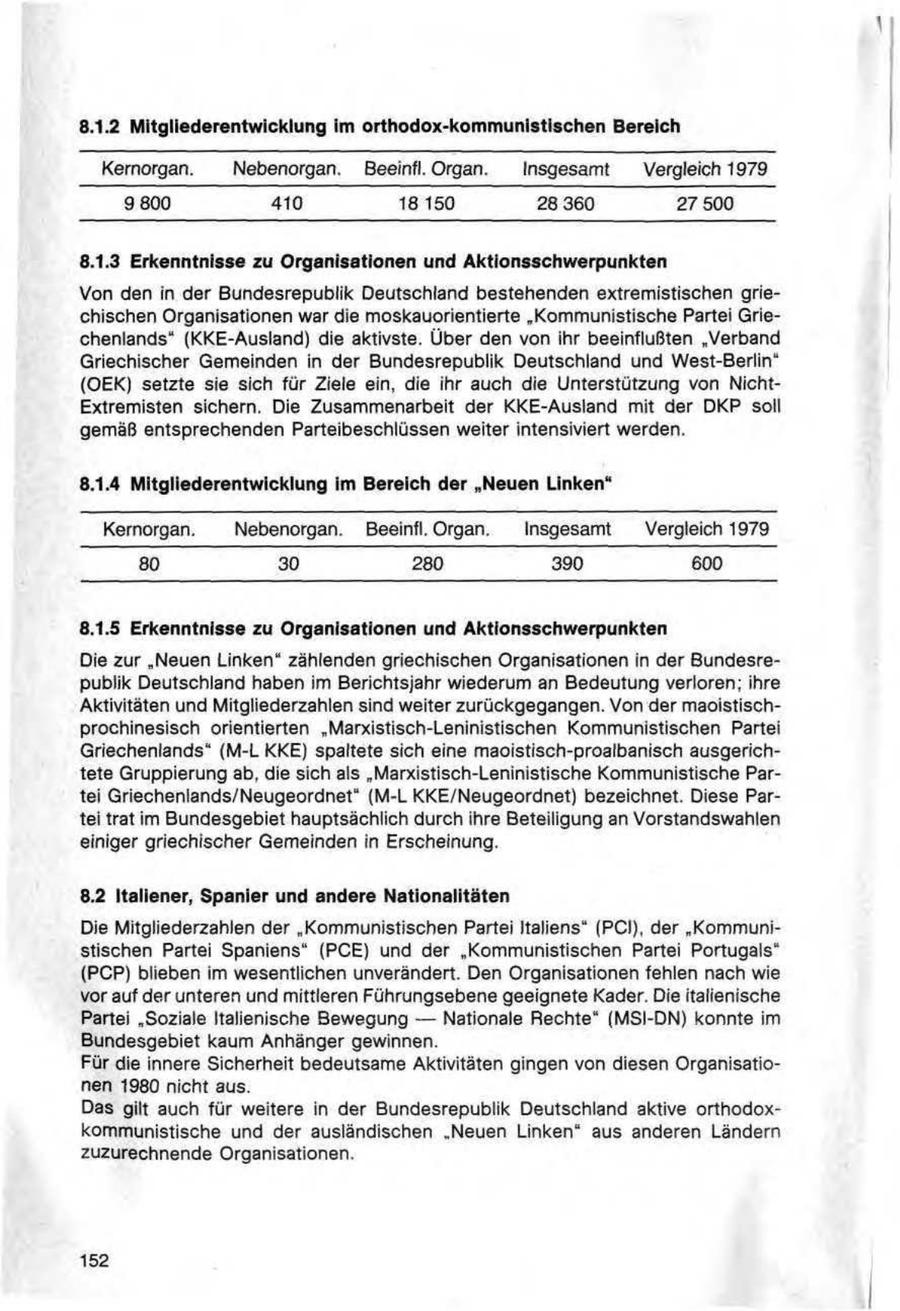

- Bundesrepublik Deutschland bestehenden extremistischen griechischen Organisationen war die moskauorientierte "Kommunistische Partei Griechenlands" (KKE-Ausland) die aktivste. Über

- Ausland mit der DKP soll gemäß entsprechenden Parteibeschlüssen weiter intensiviert werden. 8.1.4 Mitgliederentwicklung im Bereich der "Neuen Linken" Kernorgan. Nebenorgan

- weiter zurückgegangen. Von der maoi: prochinesisch orientierten "Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei Griechenlands" (M-L KKE) spaltete sich eine maoistisch-proalbanisch

- ausgerichtete Gruppierung ab, die sich als "Marxistisch-Leninistische Kommunistische Partei Griechenlands/Neugeordnet" (M-L KKE/Neugeordnet) bezeichnet. Diese Partei trat im Bundesgebiet

- Italiener, Spanier und andere Nationalitäten Die Mitgliederzahlen der "Kommunistischen Partei Italiens" (PCI), der "Kommunistischen Partei Spaniens" (PCE) und der "Kommunistischen

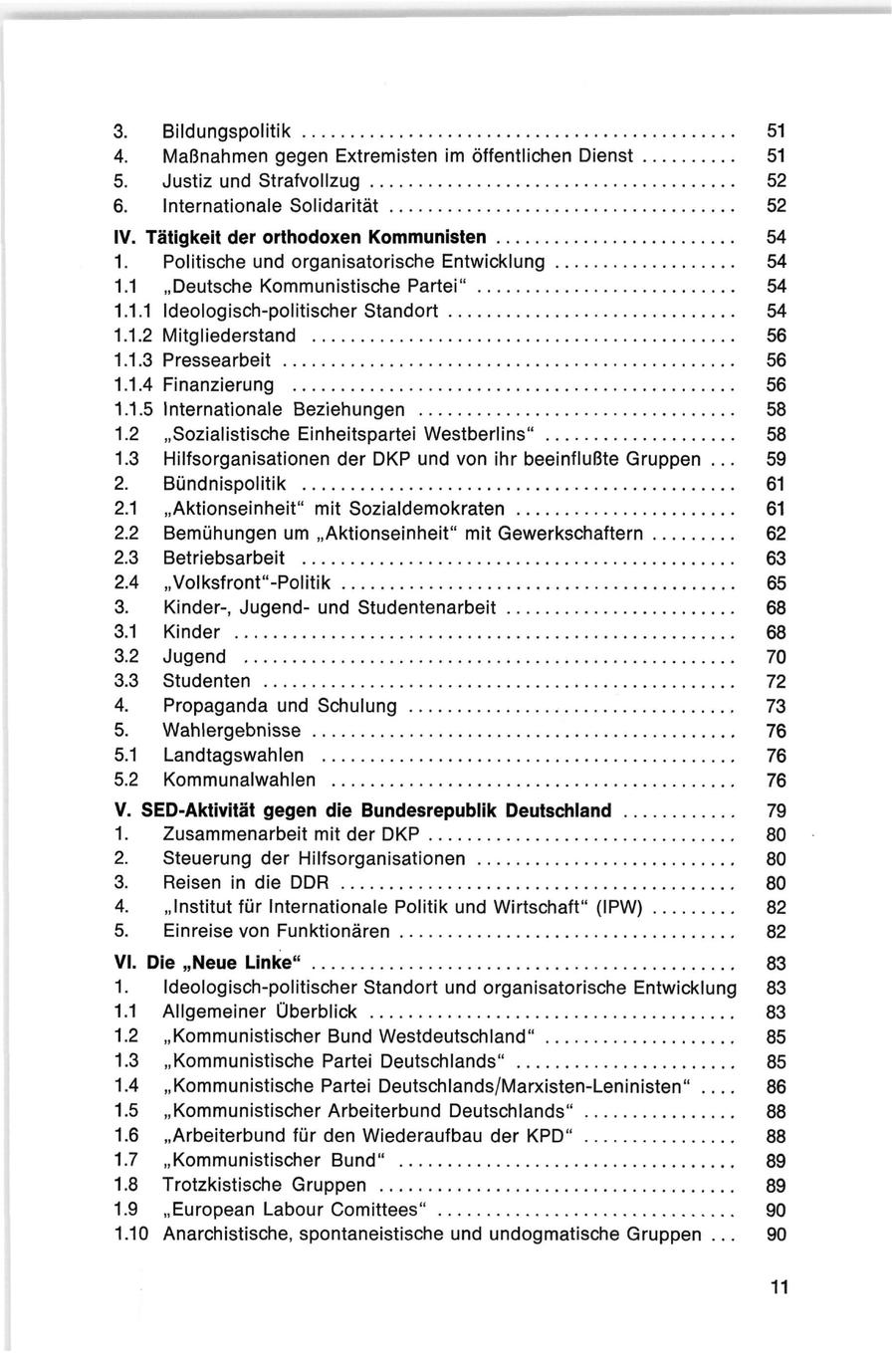

- Kommunisten ..............:...-2.2.20.: 1. Politische und organisatorische Entwicklung ..................1.1 "Deutsche Kommunistische Partei" ..........:.22222cereeeeee 1.1.1 Ideologisch-politischer Standort ...........22222ce22seeeeeee ne 1.1.2 Mitgliederstand

- Überblick ........22cccnsenenneee nennen 1.2 "Kommunistischer Bund Westdeutschland" ......... 22222222... 1.3 "Kommunistische Partei Deutschlands" .........:.2ccceccun.. 1.4 "Kommunistische Partei Deutschlands/Marxisten-Leninisten" .... 1.5 ,"Kommunistischer

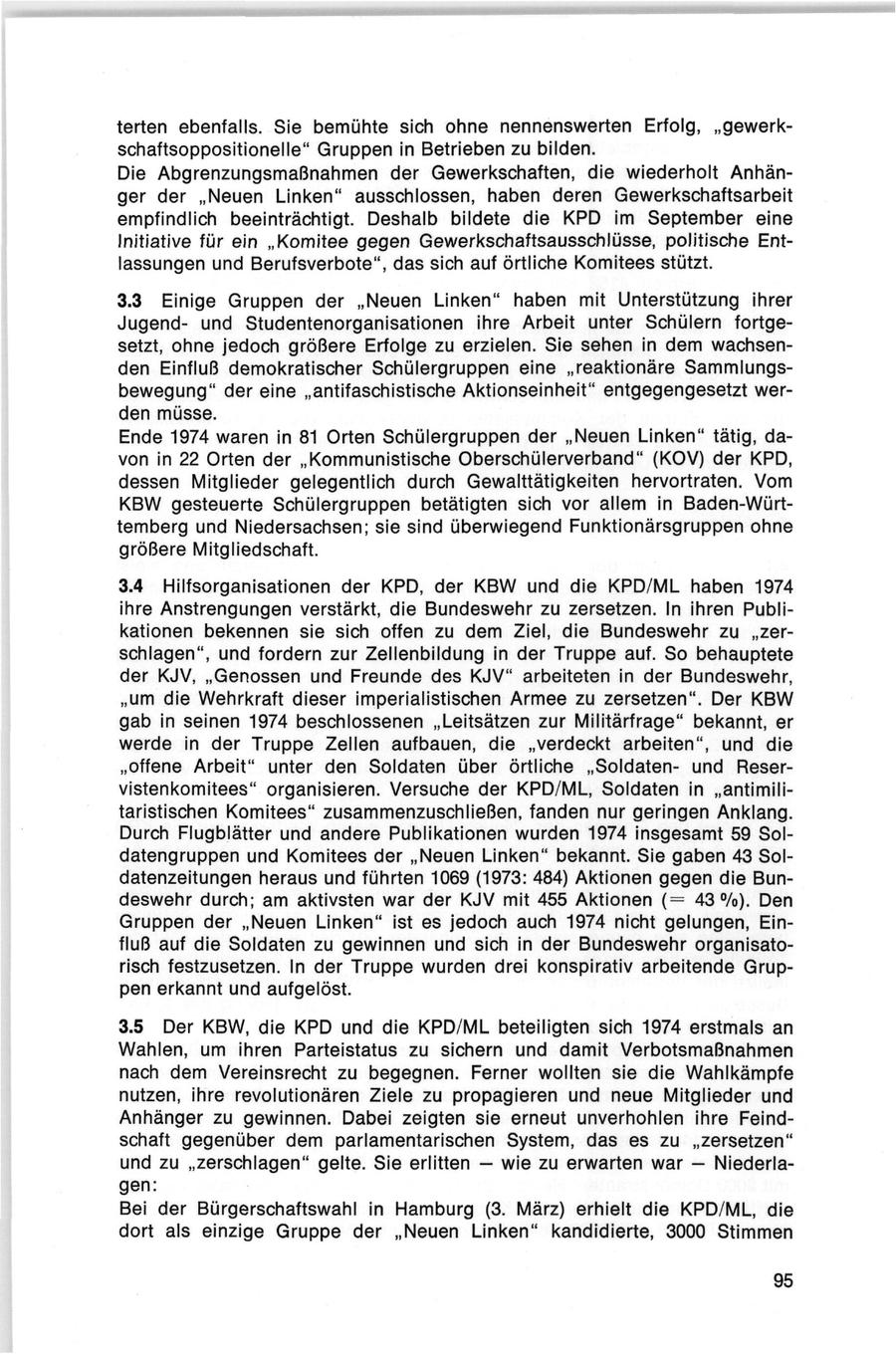

- Neuen Linken" tätig, davon in 22 Orten der "Kommunistische Oberschülerverband" (KOV) der KPD, dessen Mitglieder gelegentlich durch Gewalttätigkeiten hervortraten

- KPD/ML beteiligten sich 1974 erstmals an Wahlen, um ihren Parteistatus zu sichern und damit Verbotsmaßnahmen nach dem Vereinsrecht zu begegnen

- Einheit der Kommunisten in der einheitlichen kommunistischen Partei" sei die "Zerschlagung des bürgerlichen Staatsapparates" und die "Errichtung der Diktatur

- Kampf" hier und heute fordern, lehnen die marxistisch-leninistischen Parteien und ihr Gefolge die Aktionen der "Stadtguerilla" in der gegenwärtigen

- bezeichnet sie ihre Anhänger als Anarchisten und "Libertäre Kommunisten". Die BRL will im Gegensatz zu der RAF legale und illegale

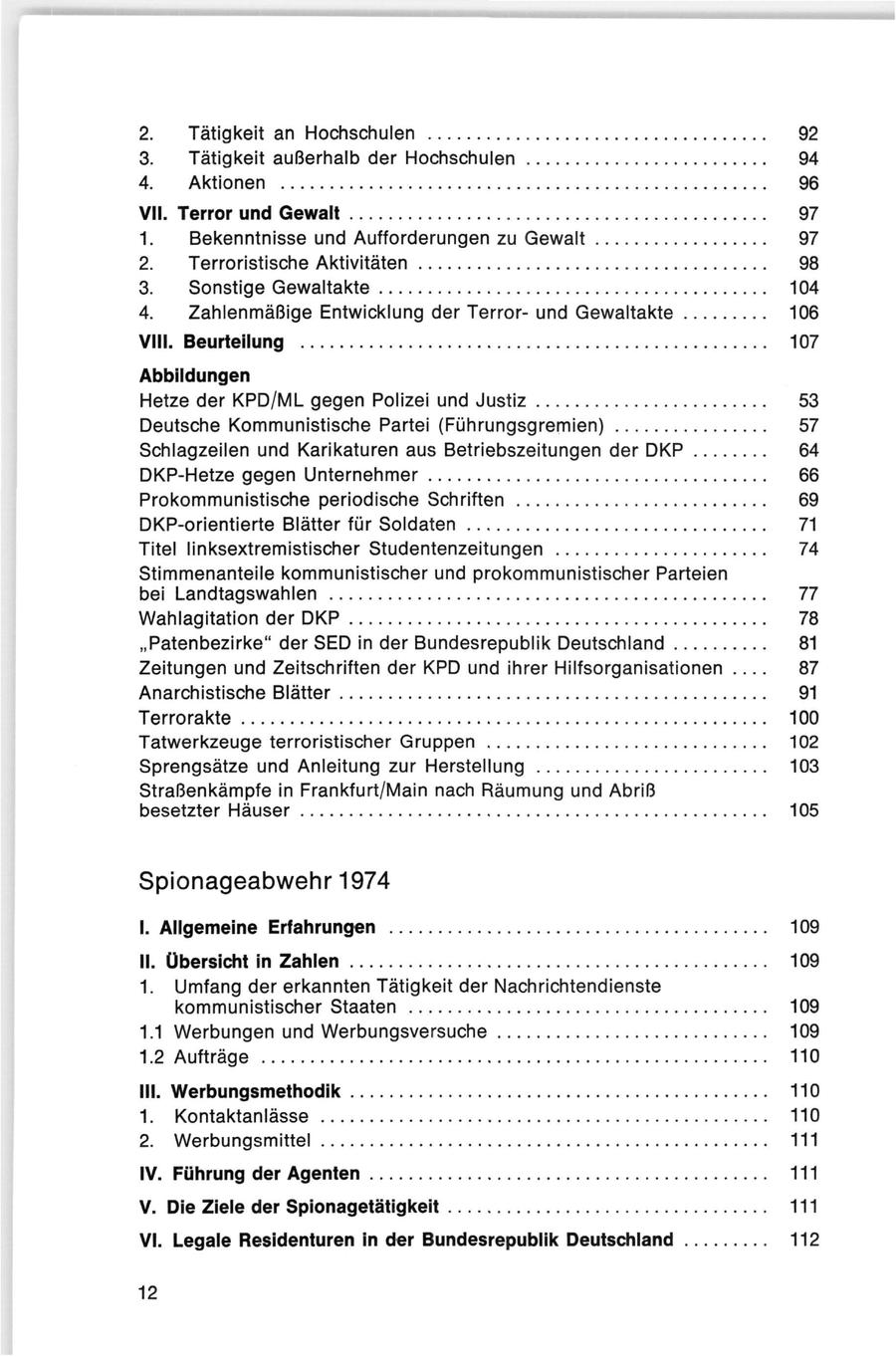

- KPD/ML gegen Polizei und Justiz ..........2222ccccee 53 Deutsche Kommunistische Partei (Führungsgremien) ................ 57 Schlagzeilen und Karikaturen aus Betriebszeitungen

- Titel linksextremistischer Studentenzeitungen ..........2222222200.. 74 Stimmenanteile kommunistischer und prokommunistischer Parteien bei Landtagswahlen

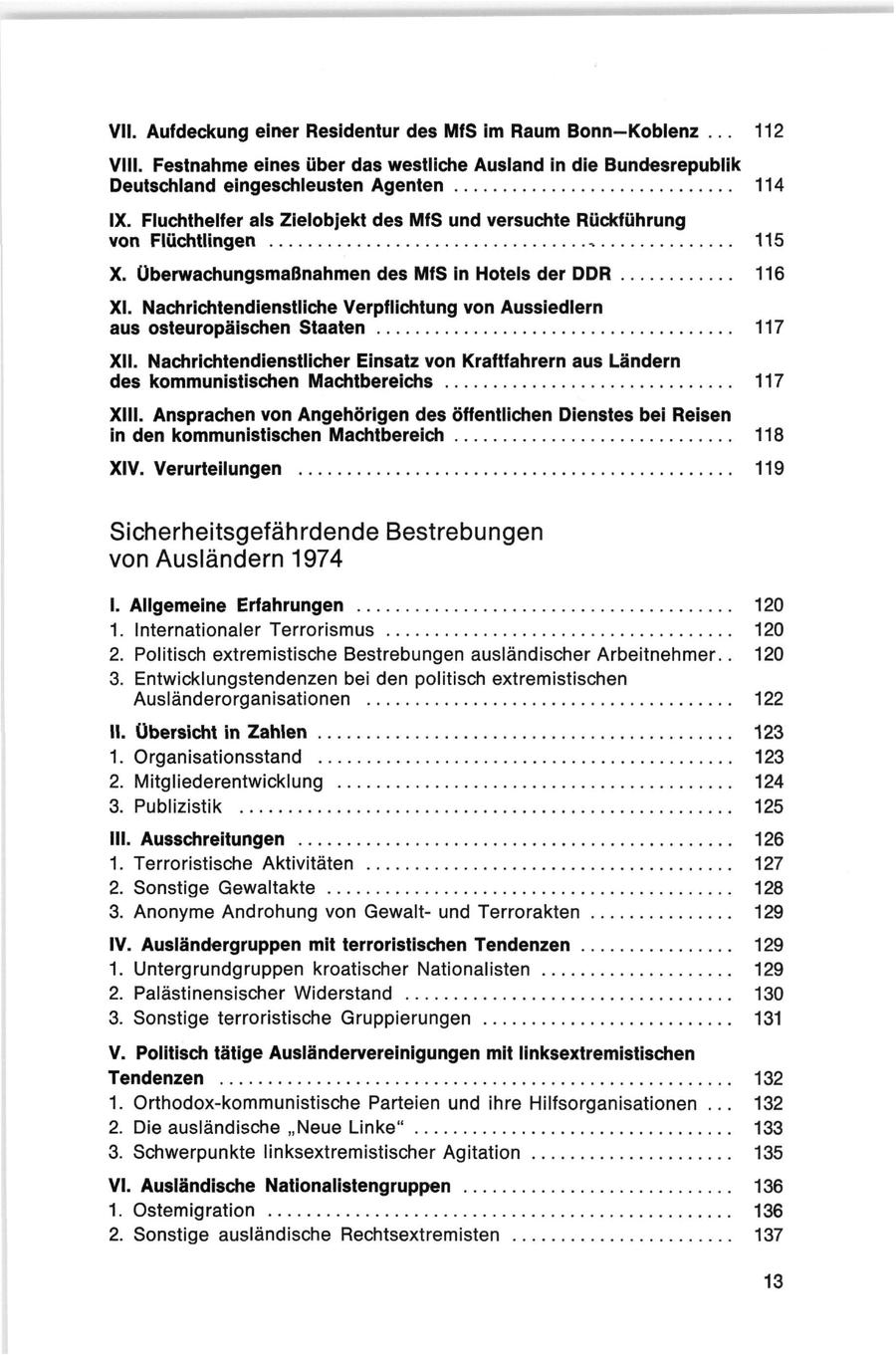

- tätige Ausländervereinigungen mit linksextremistischen Tendenzen ............:u2222eeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeenesenererenn 132 1. Orthodox-kommunistische Parteien und ihre Hilfsorganisationen ... 132 2. Die ausländische "Neue Linke

- festzustellen gewesen seien. Christophersen forderte: "Jagt die Parteien zum Teufel und wählt Männer aus euren Reihen, die keine Weisungen bekommen

- Dunkelmänner", "Gauner", "korrupte politische Nullen", "Emigranten -- Sowjetspione -- Ausländer -- Rotspanienkämpfer -- Kommunisten -- Hochverräter -- Landesverräter" ("Der Angriff" 2/73, S. 1; 5/73

![freunde "mit schwarz-weiß-roten Fahnen" die Konfrontation mit der Polizei suchten. Einen Tag später besprühten Roeder und seine Anhänger Dokumente einer im Schöneberger Rathaus ausgerichteten polnischen Ausstellung über Konzentrationslager in Polen mit Farbe. Weitere Aktionen dieser Art folgten, z. B. am 13. Oktober in Calw und am 29. November in Diez/Lahn. 3.2 Der 56jährige Agrarjournalist Thies Christophersen aus Kälberhagen unterstützte die politische Agitation Roeders mit seiner 1972 gegründeten "Bürgerund Bauerninitiative" (BBl). Auch er beteiligte sich aktiv an den Aktionen in Spandau und Schöneberg. Er bezeichnete sich als "überzeugter Mitkämpfer" Roeders (Heft 1 der Schriftenreihe der "Deutschen Bürgerinitiative" [DBI] Vorwort). Christophersen, der 1944 als "Sonderführer für Pflanzenschutz" im KZ Auschwitz tätig gewesen war, gilt für Roeder als Kronzeuge, daß "in Auschwitz nicht die geringsten Anzeichen von Massenvergasungen" (Heft 2 der Schriftenreihe der DBl, S. 33 und 34) festzustellen gewesen seien. Christophersen forderte: "Jagt die Parteien zum Teufel und wählt Männer aus euren Reihen, die keine Weisungen bekommen von den Feinden des Volkes" (DB 30/74, S. 1). Die Vortragsveranstaltungen Roeders und Christophersens waren durchweg gut besucht. Ihre nazistischen Reden wurden regelmäßig mit Zustimmung aufgenommen. Besondere Aufmerksamkeit erregte eine von Christophersen aufgezogene Veranstaltung am 10. November 1974 in Hamburg, auf der der US-Amerikaner Gary Rex Lauck unter großem Beifall der etwa 100 Zuhörer den Nationalsozialismus verherrlichte. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Hakenkreuzfahne aufgezogen. Einige, darunter Lauck, erhoben vor den Fotografen die Arme zum "Hitlergruß". 3.3 Auch der 62jährige Fuhrunternehmer Joachim Floth aus Bamberg, der seine Pamphlete unter der Bezeichnung "Deutsch-Völkische Gemeinschaft" (DVG) herausgibt, will "endlich Schluß machen mit der parlamentarischen Mistwirtschaft" ("Der Angriff" 5/74, S. 1 und 2). Die Regierenden sind für ihn "Banausen", "Dunkelmänner", "Gauner", "korrupte politische Nullen", "Emigranten -- Sowjetspione -- Ausländer -- Rotspanienkämpfer -- Kommunisten -- Hochverräter -- Landesverräter" ("Der Angriff" 2/73, S. 1; 5/73, S. 1; 6/73, S. 1 und 2). 3.4 In Nürnberg hat der 37jährige Werbegraphiker Karl-Heinz Hoffmann eine paramilitärische "Wehrsportgruppe" gebildet, deren in Kampfanzügen und Feldausrüstung durchgeführte Geländeund Nahkampfübungen durch Presse und Fernsehen in der Öffentlichkeit bekannt wurden. Hoffmann lehnt "aus grundsätzlichen Erwägungen das Mehrheitsprinzip ab" und bezeichnet sich als "ein Gegner jeder Spielart demokratischer Ordnungen" (Buch: "Verse und Gedanken eine deutschen Patrioten", S. 3 und 61). Anläßlich einer Polizeiaktion wurden bei Hoffmann ein "Manifest" und ein "Programm" sichergestellt, das die Bezeichnung "Bewegung zur Verwirklichung der Rational-Pragmatischen Sozial-Hierarchie" trug. Darin wird "eine radikale Veränderung der Gesamtstrukturen in allen Bereichen" und eine "nach dem Leistungsund Selektionsprinzip ausgerichtete Führerstruktur" gefordert. Die Regierungsgewalt soll "von einer in der obersten Führung zusammengefaßten Gruppe" ausgehen. Die Mitglieder dieser Regierung sollen anonym bleiben, Gewerkschaften und Kirchen "entmachtet" werden. 32](/images/vsbericht-1974_31.jpg)

- Allgemeine Erfahrungen 1. Orthodoxe Kommunisten Die "Deutsche Kommunistische Partei" (DKP) konnte ihren Mitgliederbestand nur geringfügig auf 40 000 erhöhen

- Stillstand ihrer Entwicklung in Betrieben. Die Bestrebungen der Partei, Bündnisse mit nichtkommunistischen Kräften herzustellen, hielten mit wechselndem Erfolg unvermindert

- Vereinigungen, die seit Jahren in der Bündnispolitik der orthodoxen Kommunisten eine Rolle gespielt, ihre Wirksamkeit aber verloren hatten

- politische Indoktrination von Kindern und als Basis für den Parteinachwuchs hat die DKP mit Unterstützung der "Sozialistischen Deutschen Arbeiteriugend" (SDAJ

- Kommunismus sowjetischer Prägung vertreten. Zwischen ihnen und den orthodoxen Kommunisten dauerten die scharfen Gegensätze unvermindert an. Bei den Gruppen

- Neuen Linken" erstmals an einigen Landtagswahlen beteiligt, um ihren Parteistatus zu sichern und weiteren Spielraum für die Verbreitung ihrer revolutionären

- begegnen. (Siehe dazu u.a.: "Politische Resolution" des KPD-Parteitags, S. 22, Aufruf der KPD zu einer Protestdemonstration

- 8/74, "Roter Morgen" Nr. 8, 36 und 37/74, "Kommunistische Volkszeitung" Nr. 4, 24 und 25/74). 6. Internationale Solidarität Die extreme

- Orthodoxen Kommunisten 1. Politische und organisatorische Entwicklung 1.1 "Deutsche Kommunistische Partei" (DKP) Ideologisch-politischer Standort Die DKP folgte auch

- zahlreichen Äußerungen führender DKP-Funktionäre bekennt sich die Partei zu der "Lehre von Marx, Engels und Lenin

- positive Einstellung zur Sowjetunion (sei) das Kriterium jedes wirklichen Kommunisten" (These 17), erklärte z. B. das Mitglied des Präsidiums

- Großkapitals eingeschränkt ist und das "werktägige Volk", von der kommunistischen Partei geführt, bestimmenden Einfluß auf Wirtschaft, Staat und Gesellschaft besitzt

- KPdSU und sieht es als ihre Pflicht an, die kommunistischen Staaten zu verteidigen. Sie verurteilt die "antisowjetische, antikommunistische Spalterpolitik

- Bericht des PV der DKP an den Hamburger Parteitag, 1973, S. 63). 1.1.2 Mitgliederstand Die DKP hat im Jahre

- Mies in einem Interview mit der Zeitung der ungarischen Kommunistischen Partei "Nepszabadsäg" Anfang November 1974, die DKP habe

- damit, die DKP habe mit den Beschlüssen des Hamburger Parteitages zur Änderung des Statuts den Rest innerparteilicher Demokratie beseitigt. Außerdem

- teilnahmen (nach Angaben der DKP: 250 000). Vertreter von kommunistischen und Arbeiterparteien und ihrer Zentralorgane aus 25 Ländern waren anwesend

- bekunden, ihre Leistungskraft sowie ihre "internationale Verbundenheit" darzustellen. Der Parteivorstand der DKP beschloß auf seiner Tagung am 12./13. Oktober

- soll - ähnlich wie bei kommunistieinigen Aktivisten versteht sich als "polischen Parteien - parteiinterne Übertische Organisation des Volkssozialismus" wachungsund Überprüfungsbefugnisse (Vorläufiges Statut

- Hochschulgruppen (1973: 44) vertreten als Grundorganisationen der Partei die Politik der DKP an den Hochschulen. In ihnen sind

- betonte jedoch gleichzeitig, das Bündnis von Sozialdemokraten und Kommunisten sei notwendig, bekannte sich "zur Aktionseinheit mit unseren kommunistischen Genossen

- Europäischen Studententreffens in Bonn, an dem vorwiegend kommunistische und kommunistisch orientierte Studentenverbände teilnahmen. MSB und SHB setzten ihre Bemühungen fort

- neuen Anforderungen gerecht zu werden, hat die Partei ihre ideologische Arbeit weiter zu intensivieren versucht. *) Der neue Dachverband "Vereinigte Deutsche

- Klassenund Sozialstruktur der BRD 1950-1970" vorgelegt. Der kommunistische Verlag "Marxistische Blätter" in Frankfurt hat die Herausgabe seiner preiswerten Taschenbuch

- theoretischen Organs der DKP "Marxistische Blätter" fortgesetzt. Der Parteivorstand der DKP hat den Mitgliedern der Partei das "systematische und zielstrebige

- Mitglieder an dem von der SED für sie als Parteischule eingerichteten "Franz-Mehring-Institut" in Berlin (Ost), an der Hochschule

- KPdSU in Moskau und an der Hochschule des Leninschen kommunistischen Jugendverbandes der Sowjetunion (Komsomol) in Moskau ausbilden lassen. Nach Kaderentwicklungsplänen

- Grundlagen des Marxismus-Leninismus und in die praktische Parteiarbeit eingeführt worden. Die SEW und die "FDJ-Westberlins" ließen Funktionäre

- verbinde sie mit derDKP nicht mehr als mit anderen kommunistischen Parteien. In der Praxis unterhielt sie jedoch zur DKP enge

- weit über den Rahmen sonst üblicher Solidarität zwischen kommunistischen Parteien hinausgeht und jene "tätige Solidariät" ist, die Kurt Hager, Mitglied

- Lehren Stalins oder Trotzkis. Die prochinesischen Parteien und Bünde ("Parteiansätze"), die diesen Lehren anhängen, werfen sich gegenseitig

- kommunistischen Bewegung in der Bundesrepublik Deutschland ansieht und die "kommunistische Partei" erst aufbauen will, beanspruchen KPD und KPD/ML --jede für

- sich --, bereits die kommunistische Partei, die Avantgarde der deutschen Arbeiterklasse, zu sein. Beide "Parteien" verhalten sich konspirativer, bei Aktionen sowie