Verfassungsschutz Suche

Alle Berichte sind durchsuchbar. Mehr über die Suche erfahren.

Treffer auf 78596 Seiten

"links or rechts" in den

Verfassungsschutz Trends

- rechtsextremistischen Vertriebsstrukturen im Freistaat Sachsen waren trotz eines leichten Rückganges weiterhin im Bundesvergleich überdurchschnittlich ausgeprägt. Die Anzahl der Linksextremisten

- Kampf um selbstverwaltete Freiräume". Die Steigerung der Mitgliederzahl linksextremistischer Parteien und Strömungen sowie "Sonstiger linksextremistischer Gruppierungen

- ideologische Positionen, sie bedienen sich lediglich einzelner Elemente der rechtsextremistischen Weltanschauung. In ihrem Erscheinungsbild widersprechen die AN dem herkömmlichen Bild

- Baseball-Mützen. Darüber hinaus übernehmen sie die Agitationsformen der Linksextremisten, deren Parolen und die Bildung von "Schwarzen Blöcken

- Aktion Neustart" ins Leben. Ziel dieses Aussteigerprogramms ist es, Rechtsextremisten, die sich aus der Szene lösen wollen, bei ihrem Ausstieg

- bietet "Aktion Neustart" Hilfesuchenden aus dem sozialen Umfeld von Rechtsextremisten Beratung an, beispielsweise Eltern oder Lehrern. Ausstiegswillige und Ratsuchende können

- Aktion Neustart" ist zudem die aktive, eigeninitiative Ansprache von Rechtsextemisten, die in der Szene aktiv sind. Dieser Personenkreis soll durch

- bisherigen Ausstiegskonzeption. Erforderlich für eine effektive Bekämpfung des Rechtsextremismus ist ein vernetztes Vorgehen. Deshalb arbeitet "Aktion Neustart" mit anderen Institutionen

- Justizministeriums, aber auch mit privaten Institutionen wie der Arbeitsstelle Rechtsextremismus und Gewalt (ARUG). Sofern eine spezielle pädagogische oder therapeutische Betreuung

- ersten Erfahrungen bestätigen, dass die Zielgruppe - vor allem junge Rechtsextremisten, die noch am Anfang einer rechtsextremistischen Entwicklung stehen bzw. erste

- erreicht werden kann. So begleitet "Aktion Neustart" mittlerweile mehrere Rechtsextremisten bei ihrem Ausstieg aus der Szene, berät mehrere Erziehungsberechtigte rechtsextremistischer

- Jugendlicher und hat bereits aktiv Rechtsextremisten angesprochen

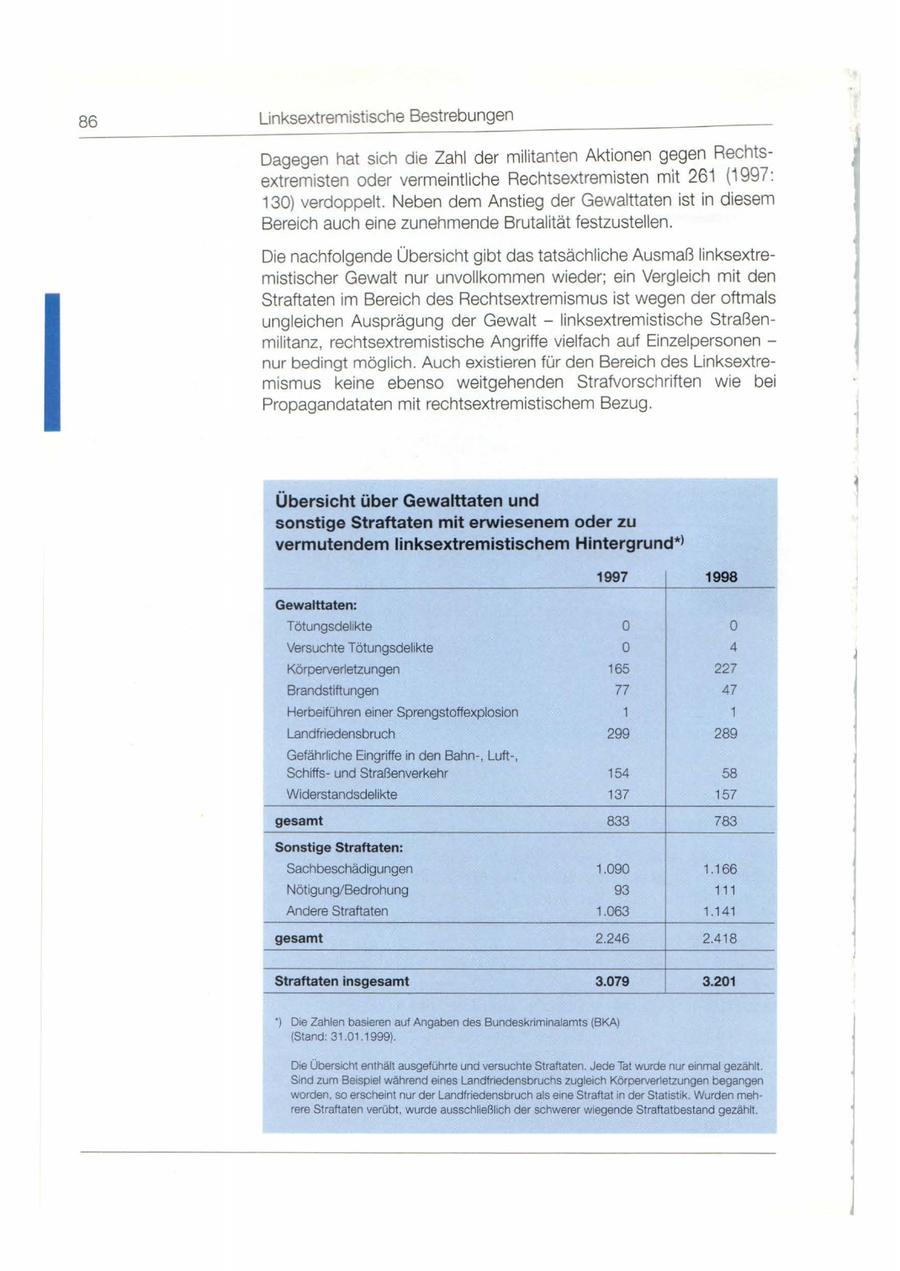

- Linksextremistische Bestrebungen Dagegen hat sich die Zahl der militanten Aktionen gegen Rechtsextremisten oder vermeintliche Rechtsextremisten mit 261 (1997: 130) verdoppelt

- tatsächliche Ausmaß linksextremistischer Gewalt nur unvollkommen wieder; ein Vergleich mit den Straftaten im Bereich des Rechtsextremismus

- wegen der oftmals ungleichen Ausprägung der Gewalt - linksextremistische Straßenmilitanz, rechtsextremistische Angriffe vielfach auf Einzelpersonen - nur bedingt möglich. Auch existieren für

- Bereich des Linksextremismus keine ebenso weitgehenden Strafvorschriften wie bei Propagandataten mit rechtsextremistischem Bezug . Übersicht über Gewalttaten und sonstige Straftaten

- erwiesenem oder zu vermutendem linksextremistischem Hintergrund*! 1997 1998 Gewalttaten: Tötungsdelikte 0 0 Versuchte Tötungsdelikte 0 4 Körperverletzungen 165 227 Brandstiftungen

- Linksextremistische Bestrebungen deutsche und ausländische gewaltorientierte Linksextremisten durch Zuschüsse für Prozeßund Anwaltskosten zu unterstützen. Zu den Empfängern regelmäßiger finanzieller Transferleistungen

- zählte weiterhin die prokurdische linksextremistische Hilfsorganisation AZADI. Eine Bundesdelegiertenversammlung der RH (20./21. Juni in Göttingen) kündigte eine Solidaritätskampagne für

- Umstritten blieb in der überwiegend auf den gewaltbereiten Linksextremismus fixierten Organisation, ob auch die ..Verfolgung" früherer MfS-Angehöriger

- periodische Publikationen Auch 1998 verbreiteten etwa 40 von Linksextremisten gesteuerte Verlage und Vertriebsdienste linksextremistische Zeitungen , Zeitschriften und Bücher. Die Gesamtzahl

- Bereich des Linksextremismus herausgegebenen periodischen Publikationen sank auf etwa 230 (1997: 250). Die Gesamtauflage ging auf etwa 8 Millionen Exemplare

- zurück; dies ist im wesentlichen auf den Auflagenverlust der linksextremistischen Tageszeitung **junge Weit" zurückzuführen 13 1l. 2. Organisationsunabhängige linksextremistische/linksextremistisch beeinflußte

- ideologisch einordnen. Sie bieten zusätzlich Foren für Theoriediskussionen über linksextremistische Strategie und Taktik sowie über Aktionsfelder revolutionär-marxistischer Politik. Schließlich

- eine Servicefunktion zu, indem sie Veranstaltungshinweise und Termine der linken Szene bekanntmachen. Einige dieser Publikationen haben sich auf bestimmte Themen

- Bremer Skinhead-Bands Die rechtsextremistische Szene Bremens ist insbesondere durch ihre SkinheadBands deutschlandweit bekannt. Die rechtsextremistische Musik hat ihren Ursprung

- Element zwischen Skinheadund Neonazi-Szene sowie den Parteien. Auftritte rechtsextremistischer Musikgruppen und sog. Liedermacher bei Veranstaltungen der NPD oder

- Nationalisten" (AN) über die Musik, durch die die typischen rechtsextremistischen Feindbilder leicht vermittelt werden können. Konzerte haben dabei zwei wichtige

- weil die Konzerte oftmals konspirativ organisiert sind. Die meisten rechtsextremistischen Konzerte finden in Ostdeutschland statt, vor allem in Sachsen

- letzten Jahren keine Skinhead-Konzerte statt. Die drei rechtsextremistischen Bremer Skinhead-Bands "Hetzjagd", "Endlöser" und "Endstufe" sind dennoch überregional aktiv

- Personen. Hooligans Hooligans sind Personen, die 4.4.3. Rechtsextremistische Hooligans sich im Rahmen von Sportereignissen, insbesondere bei Die Hooligan-Szene

- sich gezielt zu gen stuft der Verfassungsschutz nicht als rechtsextremistisch ein. Dabei darf jedoch Kämpfen mit Hooligans anderer nicht verkannt

- werden, dass einzelne Mitglieder sehr wohl Rechtsextremisten sind Vereine und betrachten dies und auch entsprechend eingestuft werden. als ihren Sport

- Seit den 80er Jahren Englischen und wird sinngemäß versuchen Rechtsextremisten, sowohl Hooligans gezielt abzuwerben als auch die mit "Straßenrowdy", "HalbstarHooligan

- SCHLIERER (vgl. Kap. VI, Nr. 1.2). Im Rahmen der rechtsextre"Sieipnir" Siegtraut Tesdorff Gabrief Andres mistischen Bündnisdiskussion Wolfgang Strauss Hanfried

- selbsterklärte Ziel Eduard Peter Koch Horst Lummert der Publikation , linksund rechtsnationalistische Kräfte mit Sleipnir Blick auf vorgebliche ideologische Gemeinsamkeiten

- greifendes Bündniskonzept fand keinen Anklang. IX. lntellektualisierung des Rechtsextremismus Rechtsextremistisches Gedankengut unterliegt zumeist dem Geruch Strategie der einer dumpfen Weltanschauung

- ohne intellektuellen Anspruch. Die"Kulturrevolution von Rechts" ses Werturteil verwehrt seinen Protagonisten den Zugang zu seriösen Debatten und schließt ihre

- politischen Diskurs weitgehend aus . Vor diesem Hintergrund bemühen sich rechtsextremistische Kräfte, die sich einer Strategie der "Kulturrevolution von Rechts" angeschlossen

- demokratische Mehrheitskultur suchen, um eine lntellektualisierung des Rechtsextremismus

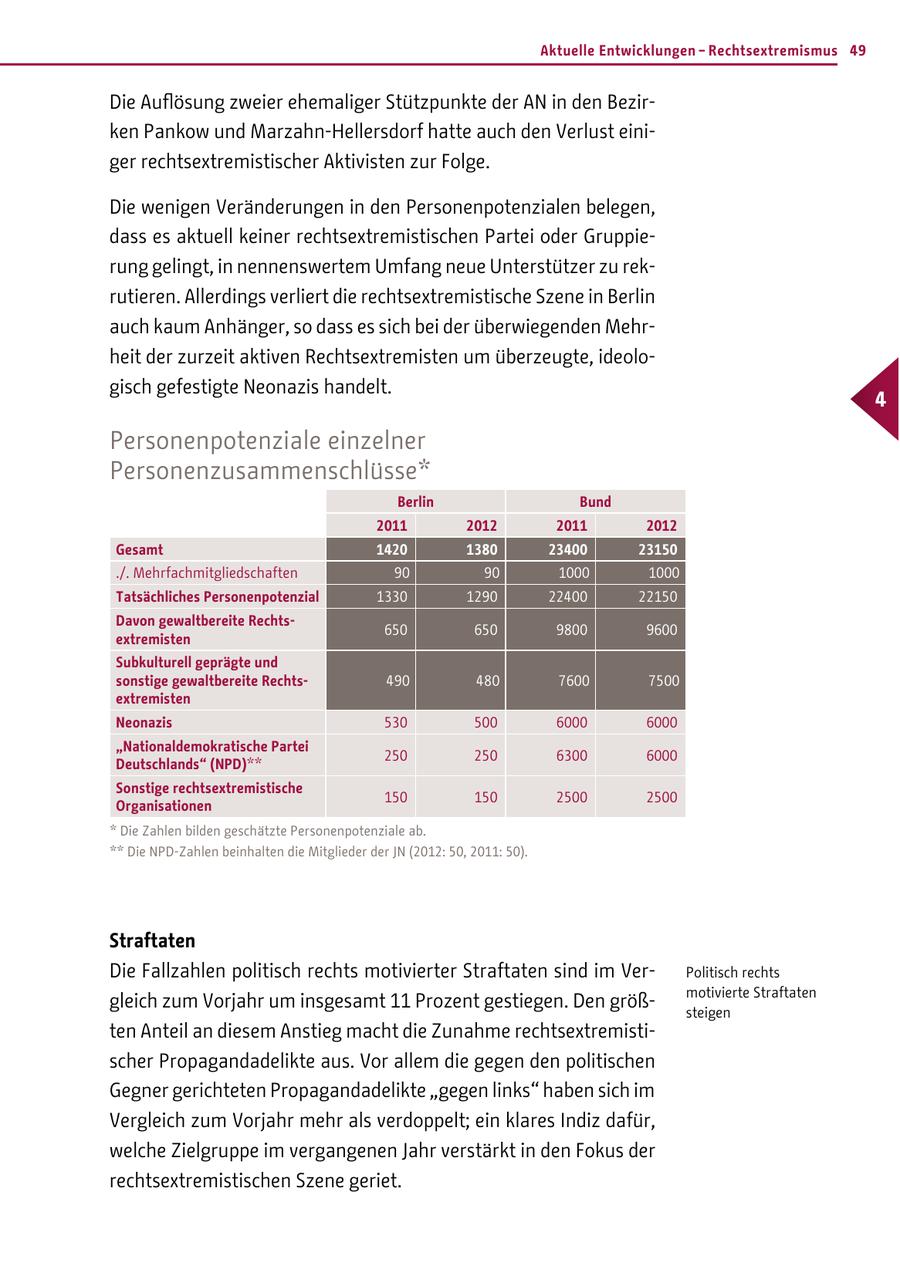

- macht die Zunahme rechtsextremistischer Propagandadelikte aus. Vor allem die gegen den politischen Gegner gerichteten Propagandadelikte "gegen links" haben sich

- Zielgruppe im vergangenen Jahr verstärkt in den Fokus der rechtsextremistischen Szene geriet

- Linksextremistische Bestrebungen "Der Rechte Randcc Das in Hannover sechsmal jährlich erscheinende Blatt "Der Rechte Rand - Informationen von und für Antifaschistlnnen

- rechtsextremisti - schen Funktionären werden veröffentlicht, personenbezogene Daten politischer Gegner durch Fettdruck hervorgehoben. "Antifaschistische Ebenfalls dem "antifaschistischen Kampf" von Linksextremisten verNachrichten

- Neue Kommunikationsmedien Zur Selbstdarstellung , Agitation und Mobilisierung nutzten Linksextremisten weiter zunehmend die elektronischen Kommunikationsmedien wie Internet und Mailboxen, allerdings

- Bedeutung des lnternets mit seinen verschiedenen Diensten für Linksextremisten nimmt weiter zu. Dabei treten Linksextremisten häufiger selbst als Provider

- überwiegend mit Sitz in den USA. Fast alle größeren linksextremistischen Organisationen, z. B. die "Deutsche Kommunistische Partei" (DKP), die "Marxistisch

- Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend " (SDAJ), trotzkistische Gruppen wie das "LinksruckNetzwerk<< und die "Partei für Soziale Gleichheit" (PSG) , aber auch autonome Gruppen

- eigenen Homepages im Internet vertreten. Über eine Vielzahl von "Links" (automatisierte Verknüpfungen) sind auch Homepages gleichgesinnter ausländischer Gruppierungen aufrufbar

- Projekt mit seinem Archiv, seinen aktuellen Hinweisen und zahlreichen "Links" kommt eine Vorreiterrolle im linksextremistischen Internetbereich zu. So bedient sich

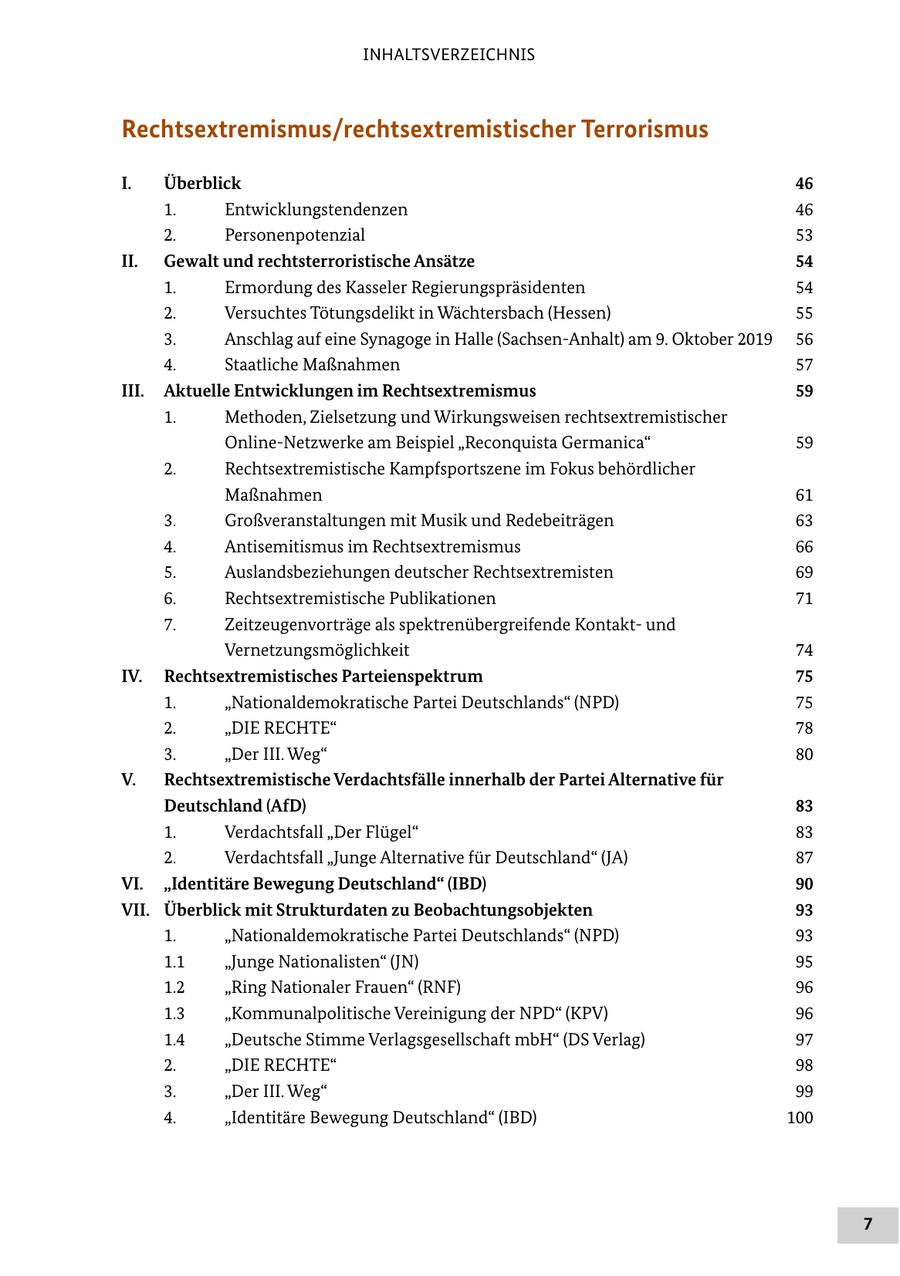

- INHALTSVERZEICHNIS Rechtsextremismus/rechtsextremistischer Terrorismus I. Überblick 46 1. Entwicklungstendenzen 46 2. Personenpotenzial 53 II. Gewalt und rechtsterroristische Ansätze 54 1. Ermordung

- Staatliche Maßnahmen 57 III. Aktuelle Entwicklungen im Rechtsextremismus 59 1. Methoden, Zielsetzung und Wirkungsweisen rechtsextremistischer Online-Netzwerke am Beispiel "Reconquista

- Germanica" 59 2. Rechtsextremistische Kampfsportszene im Fokus behördlicher Maßnahmen 61 3. Großveranstaltungen mit Musik und Redebeiträgen 63 4. Antisemitismus

- Rechtsextremismus 66 5. Auslandsbeziehungen deutscher Rechtsextremisten 69 6. Rechtsextremistische Publikationen 71 7. Zeitzeugenvorträge als spektrenübergreifende Kontaktund Vernetzungsmöglichkeit 74 IV. Rechtsextremistisches

- Nationaldemokratische Partei Deutschlands" (NPD) 75 2. "DIE RECHTE" 78 3. "Der III. Weg" 80 V. Rechtsextremistische Verdachtsfälle innerhalb der Partei

- Deutsche Stimme Verlagsgesellschaft mbH" (DS Verlag) 97 2. "DIE RECHTE" 98 3. "Der III. Weg" 99 4. "Identitäre Bewegung Deutschland

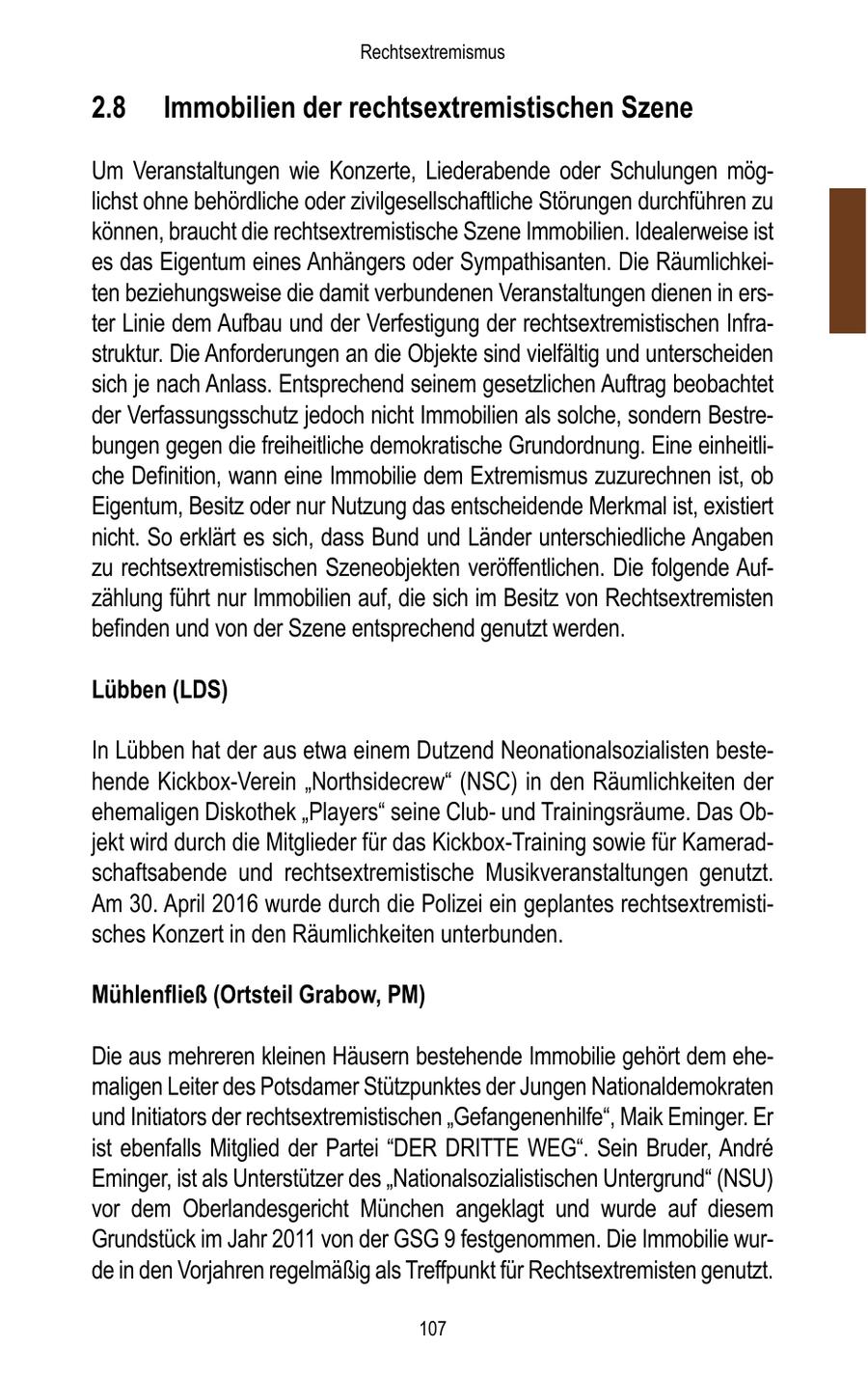

- Rechtsextremismus 2.8 Immobilien der rechtsextremistischen Szene Um Veranstaltungen wie Konzerte, Liederabende oder Schulungen möglichst ohne behördliche oder zivilgesellschaftliche Störungen durchführen

- können, braucht die rechtsextremistische Szene Immobilien. Idealerweise ist es das Eigentum eines Anhängers oder Sympathisanten. Die Räumlichkeiten beziehungsweise die damit

- erster Linie dem Aufbau und der Verfestigung der rechtsextremistischen Infrastruktur. Die Anforderungen an die Objekte sind vielfältig und unterscheiden sich

- sich, dass Bund und Länder unterschiedliche Angaben zu rechtsextremistischen Szeneobjekten veröffentlichen. Die folgende Aufzählung führt nur Immobilien auf, die sich

- Besitz von Rechtsextremisten befinden und von der Szene entsprechend genutzt werden. Lübben (LDS) In Lübben hat der aus etwa einem

- Mitglieder für das Kickbox-Training sowie für Kameradschaftsabende und rechtsextremistische Musikveranstaltungen genutzt. Am 30. April 2016 wurde durch die Polizei

- geplantes rechtsextremistisches Konzert in den Räumlichkeiten unterbunden. Mühlenfließ (Ortsteil Grabow, PM) Die aus mehreren kleinen Häusern bestehende Immobilie gehört

- Potsdamer Stützpunktes der Jungen Nationaldemokraten und Initiators der rechtsextremistischen "Gefangenenhilfe", Maik Eminger. Er ist ebenfalls Mitglied der Partei "DER DRITTE

- Immobilie wurde in den Vorjahren regelmäßig als Treffpunkt für Rechtsextremisten genutzt

- Verharmlosung der NS-Verbrechen. Der Neonationalsozialismus ist wie die rechtsextremistische Skinhead-Szene () dem aktionsorientierten Rechtsextremismus zuzurechnen. Die ursprünglich subkulturell geprägte

- rechtsextremistische Skinhead-Szene und die "klassische" Neonazi-Szene, die u. a. an dem an NS-Uniformen orientierten Kleidungsstil erkennbar

- Schwerpunkte sind Marzahn, Hellersdorf, Lichtenberg, Treptow, Weißensee und Hohenschönhausen. Rechtsextremistische Musik Unter rechtsextremistischer Musik versteht man die Kombination rechtsextremistischer Texte

- auch S. 21 ff. 188 Oft verwendete Schlagwörter wie "Rechtsrock" oder "Skinhead-Musik" sind unpräzise, da sie entweder nur einen

- kleinen Teil rechtsextremistischer Musik bezeichnen (Rechtsrock) oder aber mit ihr nicht deckungsgleich sind. So spielen in der Skinhead-Subkultur Musikrichtungen

- Rolle. Diese Musikstile werden in der Regel nicht mit rechtsextremistischen Texten versehen

- ermutigt sie Linksextremisten, für ihre Ziele weiterzukämpfen. Dabei geht es der RH nicht in erster Linie um Rechtshilfe, sondern

- Bündnisdemonstration "Keine Innenministerkonferenz in Kiel! Gegen Repression, Rechtsruck und autoritäre Formierung!", die am 12. Juni in Kiel durchgeführt wurde

- weiteren zum Teil linksextremistischen Gruppen unterzeichnet hatte, hieß es, dass die IMK stellvertretend "für einen autoritären Rechtsruck, (...) den mordenden Stacheldraht

- denen der Rechtsstaat diffamiert wird. Die RH wird auch in Zukunft einen großen Einfluss innerhalb der linksextremistischen Szene haben

- Gegensatz zu allen anderen linksextremistischen Parteien, Organisationen und Gruppierungen in Schleswig-Holstein im Aufwind. Über die Jahre konnte sie bundesweit

- Zukunft die Bedeutung der RH als wichtiger Stabilitätsfaktor der linksextremistischen Szene weiterwachsen wird. 65 Rote Hilfe Zeitung, Ausgabe 4/2019, Seite

- Schleswig-Holsteinischer Landtag - 19. Wahlperiode Ein weiterer Schwerpunkt der linksextremistischen Betätigung lag in der Beteiligung an der Klimadiskussion (siehe

- Linksextremisten versuchten, sich in die gesellschaftliche Debatte einzubringen und über die Anschlussfähigkeit ins zivilgesellschaftliche Spektrum ihre eigenen politischen Ziele

- bürgerliche Spektrum nicht feststellen. Darüber hinaus waren Linksextremisten in der Kurdistansolidarität (siehe VI 4.3) aktiv. Mit Beginn der türkischen Militäroffensive

- Spendensammlungen zeigte. Kontinuierliche Präsenz auf niedrigem Niveau Die linksextremistische Szene war im Berichtsjahr kontinuierlich öffentlich präsent, auch wenn ihre öffentlichen

- Schleswig-Holstein. An wenigen überregionalen Aktionen nahmen nur vereinzelt Linksextremisten oder Kleinstgruppen teil. Parteien und Gruppierungen des dogmatischen Linksextremismus (siehe

- beziehungsweise Teilnahmen an Demonstrationen oder Veranstaltungen konnten den dogmatischen Linksextremismus in SchleswigHolstein nicht aus seiner bereits mehrjährig andauernden Bedeutungslosigkeit herausholen

- siehe VI 3.2) prägte erneut die öffentliche Wahrnehmung des Linksextremismus, die Impulse gingen von ihr aus. Doch auch innerhalb dieses

- fort. Im Gegensatz zum dogmatischen Spektrum haben die undogmatischen Linksextremisten jedoch das Potenzial, jederzeit ihre bedeutende Rolle innerhalb des Linksextremismus

- Rechtsextremismus Eine besondere Rolle für die Selbstinszenierung der IBD als Tabubrecher kommt dem Internet zu. Videos von den diversen Aktionen

- politischen Propaganda lässt seit einigen Jahren die traditionellen Methoden rechtsextremistischer Werbung in den Hintergrund treten. Zu den Vorreitern dieser Entwicklung

- Hannover. Das Internet wird nicht nur als Verbreitungsmedium für rechtsextremistische und rechtspopulistische Propaganda genutzt, es ist auch ein Ventil für

- Internets multiplizierten Ressentiments bilden den Nährboden für den Erfolg rechtsextremistischer Organisationen. Die Gefährdungslage wächst, wenn es rechtsextremistischen Organisationen gelingt, menschenfeindliche

- Soweit sie ermittelt wurden, haben die meisten Täter keinen rechtsextremistischen Vorlauf. Motivleitend ist in diesen Fällen eine fremdenfeindliche Einstellung oder

- Hieraus erklärt sich die Diskrepanz zwischen der Entwicklung der rechtsextremistischen Potenzialzahlen und der Entwicklung der rechtsextremistisch motivierten Kriminalität. Ausgangspunkt für

- Präventionsarbeit im Bereich Rechtsextremismus ist eine Gesamtbetrachtung unter Einbeziehung beider Bereiche

- seine tatsächliche Ausrichtung - etwa durch die Präsentation von Vorträgen rechtsextremistischer

- Funktionäre auf seiner neu gestalteten Homepage und die Verwendung offen rechtsextremis-tischer Argumentationsmuster in der Korrespondenz des Vereins. Auch

- Halbjahresprogrammen aufgeführten Referenten entstammen mehrheitlich dem rechtsextremistischen Lager. Der Verein, der das Rittergut Guthmannshausen in Form eines Seminarhotels betreibt, trat

- stehend vor. Gleichzeitig veröffentlichte er 2017 Videobeiträge von Vorträgen rechtsextremistischer Funktionäre z. B. des "Thule-Seminars" oder der EA Thüringen

- rechtsextremistische Ausrichtung des Vereins und dessen Bestrebungen, die rechtsextremistische Szene zu vernetzen, wurden u. a. in dem auf der vereinseigenen

- Seminarveranstaltungen vorsah, deutlich. Ein Schwerpunktthema des Halbjahresprogramms war die "rechtliche Grundlage unserer Staatlichkeit" - eine Themenstellung, die auf Thesen

- Reichsbürger" und "Selbstverwalter" auf eine Ablehnung der staatlichen Rechtsordnung hinweisen. Ein weiterer Vortrag befasste sich mit der Fragestellung

- Deutschland" beleuchtet werden. Zu monatlichen "Vortragswochenenden" wurden diverse rechtsextremistische Publizisten aus dem Bundesgebiet geladen, die über Themen wie "Vom Siegeszug

- Gemeint sind auch die "deutschen Soldaten in Gefangenschaft". 54 Rechtsextremismus

- Schweiz, Österreich und Tschechien. Demonstrationsteilnehmerinnen und -teilnehmer skandierten rechtsextremistische Parolen wie "Wer Deutschland nicht liebt, soll Deutschland verlassen", "Heimat, Freiheit

- Angehörige waren als Ordner vor Ort. Die rechtsextremistische Veranstaltung am 3. Oktober belegt, dass die ideologischen Unterschiede zwischen den Akteuren

- muslimenund fremdenfeindlichen Netzwerks und den traditionellen nationalsozialistischen Rechtsextremistinnen und Rechtsextremisten zunehmend schwinden und Anhängerinnen und Anhänger beider rechtsextremistischer Phänomene

- zuverlässigen Partner sehen. Anfängliche Abgrenzungen des "Netzwerks muslimenund fremdenfeindlicher Rechtsextremisten" zu Teilen des traditionellen Rechtsextremismus waren taktischer Natur. Schon

- erhebliche Anteil traditioneller Rechtsextremisten an den ersten "Merkel-muss-weg"-Demonstrationen zeigte die Kompatibilität von Thesen und Themen der muslimenund

- fremdenfeindlichen Rechtsextremisten. "Trauermarsch für die Toten von Politik" Einem weiteren Demonstrationsaufruf von WfD zum 9. November folgten ca. 150 Personen

- Thema "Trauermarsch für die Toten von Politik" missbrauchten die Rechtsextremisten den Jahrestag der Reichspogromnacht von 1938 und vergli45 Diesbezüglich sind

- Rechtsextremistisches Weltbild Rechtsextremismus ist keine in sich geschlossene Ideologie, sondern eine Weltanschauung, die sich insbesondere gegen die fundamentale Gleichheit aller

- Deutschlands 22 während der Zeit des Nationalsozialismus ist der Rechtsextremismus durch Einstellungen geprägt, die geschichtliche Tatsachen leugnen und tendenziell

- Verharmlosung, Rechtfertigung oder gar Verherrlichung nationalsozialistischer Verbrechen einschließlich des Holocausts beitragen. Auch heute noch werden in Teilen der rechtsextremistischen Szene

- Rassen unterschieden. Rassismus prägt auch das zweite zentrale Element rechtsextremistischer Weltanschauung, den Nationalismus. Unter Nationalismus ist ein übersteigertes Bewusstsein

- Wert und der Bedeutung der eigenen Nation zu verstehen. Rechtsextremisten sind der Überzeugung, dass die Zugehörigkeit zu einer Nation, Ethnie

- Werte anderer Nationalitäten als auch die (Bürgerund Menschen-) Rechte jedes Einzelnen unterzuordnen sind. Zentrale Merkmale des Das Ziel von Rechtsextremisten

- Volk miteinander verschmelzen. Der demokratisch Gleichheit aller Menschen verfasste Rechtsstaat soll einem nach dem Führerprinzip ausgerichteten totalitären 2. Verachtung

- freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Fremden3. Aggressiver Nationalismus feindlichkeit als Grundelement rechtsextremistischen Denkens ist weder mit dem (Konzept der "VolksgemeinPrinzip der Menschenwürde

- Gewaltenteilung, 4. Verharmlosung, Relativierung der Volkssouveränität oder dem Recht zur Bildung und Ausübung einer Opposition. oder Leugnung der unter

- Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung durch Beobachtung nationalsozialistischer Herrdes Rechtsextremismus in seinen unterschiedlichen Facetten und Organisationsschaft begangenen Verformen ist eine

- Rechtsextremismus Selbstverwalter sind überwiegend nicht rechtsextremistisch motiviert, auch wenn einige Personen einen entsprechenden Vorlauf aufweisen. Sie bedienen sich jedoch Argumentationsmustern

- rechtsextremistischen Reichsideologie. Die Reichsbürgerideologie ist kein neues Phänomen. Die hiermit verbundenen geschichtsrevisionistischen Elemente waren und sind Bestandteile rechtsextremistischer Argumentationsmuster

- seit 2005 vom Niedersächsischen Verfassungsschutz beobachtet wird, sind dem Rechtsextremismus zuzuordnen. Es handelt sich bei solchen Zusammenschlüssen jedoch lediglich

- Randerscheinungen des Rechtsextremismus, in der Regel ohne Bindung an die die Szene prägenden Organisationen. Ohne den Verbreitungsweg Internet

- Reichsbürger und Selbstverwalter mittlerweile weit über den Bereich des Rechtsextremismus hinaus erfahren, nicht erklärbar. Die Thesen sind jetzt

- Regel nicht mehr in einen rechtsextremistischen Kontext eingebettet, sondern werden als "Argumente" verwendet, um die Prinzipien des Rechtsstaates zu verwerfen

- Stelle der Rechtsordnung sollen eigene Gesetze und ein durch die Reichsbürger selbstbestimmtes Naturrecht treten. Gegenüber Vertretern der öffentlichen Verwaltung, deren

- Grundsätzlich hat das Netzwerk "Rechtsextremistische Musik" in den letzten Jahren in Bezug auf ihre Veranstaltungen eine Trendwende vollzogen. Einerseits

- seit 2014 eine gestiegene Anzahl rechtsextremistischer Musikveranstaltungen, und zudem wurden aus vormals reinen Konzerten größere Events mit erweiterten Angeboten, internationaler

- ungewohnt hohen Zuspruchs zu einem zentralen Akteur des traditionellen Rechtsextremismus entwickelt. Das Netzwerk "Rechtsextremistische Musik" und die NPD sind derzeit

- wichtigsten, wenn auch nicht ausschließlichen Akteure, die die traditionelle rechtsextremistische Szene zusammenhalten. Neue CDs Eine weitere Einnahmequelle rechtsextremistischer Bands

- Musik-CDs. Seit Dezember 2017 wurden von Berliner Rechtsextremisten vier neue CDs veröffentlicht. Nach einigen Strafverfahren und teilweisen Haftstrafen

- Vergangenheit, verschleiern die Bands und Musiker mit rechtsextremistischen Codes ihre Intentionen und verbreiten so weiterhin rechtsextremistische und antisemitische Ideologie. Dennoch

- dazu geführt, dass einer der bekanntesten Protagonisten des Netzwerks "Rechtsextremistische Musik", Michael Regener, alias "Lunikoff", in seinen Texten grundsätzlich allzu